Vendredi dernier dans la matinée, la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) a officiellement fermé ses portes à Yokohama, après trois jours d’intenses tractations politiques et économiques (20–22 août). Dans une déclaration finale dite « Déclaration de Yokohama », les co-organisateurs (le gouvernement japonais, l’Union africaine, le PNUD et la Banque mondiale) ont réaffirmé l’attachement à un commerce multilatéral ouvert et prévisible, et mis en avant des solutions « co-créées » avec l’Afrique pour répondre aux défis contemporains. Pour Djibouti, pays-hub au débouché de la mer Rouge, cette clôture résonne comme une invitation à convertir des annonces concrètes en leviers de souveraineté logistique, énergétique et numérique.

– De notre envoyé spécial à Yokohama , Kenedid Ibrahim Houssein

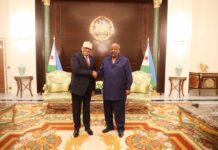

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale M. Abdoulkader Houssein Omar a pris part aux travaux de cette conférence. Sa participation illustre l’engagement de Djibouti à renforcer sa coopération avec le Japon et les partenaires africains autour de thèmes majeurs tels que les chaînes de valeur régionales, l’industrialisation verte et la résilience économique. Cette présence traduisait également la volonté de notre pays de mettre en avant son rôle stratégique dans la région de la Corne de l’Afrique, tout en explorant de nouvelles opportunités pour un développement durable et inclusif.

Dès l’ouverture, mercredi, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru avait donné le ton : le Japon veut « lier l’océan Indien au continent africain » via une zone économique connectée et des investissements privés accrus. À l’appui, Tokyo a annoncé jusqu’à 5,5 milliards de dollars de prêts en coordination avec la Banque africaine de développement, et un programme de formation de 30 000 spécialistes de l’intelligence artificielle sur trois ans, afin d’accélérer la numérisation et l’emploi sur le continent. Ces messages repris dans la communication de clôture visent à positionner le Japon non en simple bailleur, mais en partenaire stratégique de long terme, sur un registre clairement distinct des offres de puissances concurrentes.

Sur la scène, une cinquantaine de délégations africaines et les grandes institutions internationales ont rappelé l’urgence de rééquilibrer la gouvernance économique mondiale. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a plaidé pour une voix africaine renforcée et une réforme du système financier international autant d’échos que la Déclaration de Yokohama tente d’intégrer, avec un accent sur les « chaînes de valeur régionales », l’industrialisation verte et la résilience économique.

Quant au président de la Commission de l’Union africaine M Mahmoud Ali Youssouf, il a émis un message fort en faveur d’une coopération tournée vers l’innovation. Il a insisté sur la mobilisation du capital privé pour des infrastructures de qualité et l’innovation, la promotion de l’économie numérique et de l’éducation y afférente, ainsi que la construction de partenariats inclusifs comme clés d’un développement durable

La Déclaration insiste sur trois piliers : Société (capital humain, santé, éducation et compétences), Paix et stabilité (prévention des conflits, sécurité maritime, état de droit), et Économie (investissement, commerce, infrastructures durables). Elle mentionne le renforcement des liens entre l’Afrique et l’Indo-Pacifique, dans l’esprit de l’initiative d’« économie océan Indien-Afrique », et revendique une préférence pour des solutions qui résolvent des « problèmes concrets » des États africains — un positionnement qui, selon les organisateurs, se démarque des approches d’endettement jugées opaques. Pour la Corne de l’Afrique et le golfe d’Aden, la sécurité des routes maritimes et la gestion des risques de piraterie restent des dossiers structurants.

Fait notable pour la suite : la TICAD 9 confirme le retour à Yokohama (après 2013 et 2019) et une programmation calée sur l’agenda du libre-échange africain, alors que la ZELECAF gagne en application. Ce parallélisme entre grands rendez-vous TICAD et progrès d’intégration continentale ouvre des fenêtres d’opportunité pour des pays-plateformes comme Djibouti, situés au croisement des couloirs Est-Afrique et Moyen-Orient.

Djibouti, un prisme stratégique

Vue de Djibouti, la TICAD 9 est d’abord un test : celui de la capacité à transformer des annonces en contrats et en transferts de compétences qui consolident notre rôle de nœud logistique pour l’Éthiopie, la région des Grands Lacs et, par transbordement, la péninsule arabique. Nos atouts sont connus : une position à l’entrée de la mer Rouge, des terminaux de classe mondiale, une zone industrielle en expansion à Damerjog, et des corridors multimodaux vers l’hinterland. Nos fragilités le sont tout autant : vulnérabilité aux chocs des routes maritimes, coût de l’énergie et dépendance aux importations d’hydrocarbures, pression climatique et hydrique.

C’est précisément sur ces points que les annonces de Yokohama peuvent « faire système ». La ligne de 5,5 milliards de dollars en prêts avec la BAD, si elle se traduit par des instruments de financement mixtes, peut accélérer l’équipement d’infrastructures énergétiques et numériques indispensables à la compétitivité des ports et zones franches djiboutiens. L’engagement de former 30 000 professionnels de l’IA, s’il est territorialement diffusé, pourrait irriguer notre écosystème de logistique intelligente (prévision des flux, opérations portuaires assistées, sûreté maritime, dématérialisation douanière). À l’heure où la productivité portuaire se joue de plus en plus sur l’optimisation logicielle et la donnée, c’est une fenêtre à saisir.

La sécurité des flux en mer Rouge et dans le golfe d’Aden est un sujet où la coopération djiboutiano-japonaise s’inscrit dans la durée. Le Japon maintient à Djibouti sa seule base militaire outre-mer, ouverte pour appuyer la lutte contre la piraterie et protéger les ressortissants japonais dans la Corne de l’Afrique. Le contexte 2024-2025 a rappelé que la menace n’a pas disparu : les notifications internationales continuent de pointer des tentatives de boardings et des approches suspectes dans un large rayon au large de la Somalie. Or, la compétitivité de nos ports est aussi une prime de sécurité. La TICAD, en replaçant « Paix et stabilité » parmi ses trois piliers, conforte l’architecture de sûreté régionale à laquelle Djibouti contribue.

Sur le plan capacitaire, la coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a franchi un palier le mois d’avril dernier, avec la remise de deux patrouilleurs de 35 mètres à la Garde-côtes djiboutienne, un investissement direct dans la sécurité des approches portuaires, la recherche-sauvetage et la lutte contre la pêche illicite. Ce type d’actifs renforce l’effet d’entraînement : mieux sécuriser, c’est attirer plus de lignes et réduire les surcoûts d’assurance.

La géothermie comme levier d’autonomie

Deuxième grand axe où la TICAD peut déplacer les lignes pour Djibouti : l’énergie. Le coût élevé de l’électricité et sa dépendance aux hydrocarbures pèse sur les chaînes logistiques et la transformation locale. Or, Djibouti dispose d’un potentiel géothermique reconnu autour du lac Assal Plusieurs programmes, appuyés par la Banque mondiale, l’AfDB et des partenaires techniques (dont des sociétés islandaises), visent à valider et à développer cette ressource. L’instrument TICAD et les annonces de Yokohama peuvent accélérer les boucles de financement, la fourniture d’équipements et la formation d’ingénieurs-opérateurs. Un mégawatt géothermique supplémentaire au bon endroit, c’est une zone industrielle qui devient compétitive, un terminal frigorifique qui baisse ses coûts, une PME qui franchit un cap.

Dans la Déclaration de Yokohama, l’« industrialisation verte » et les « infrastructures résilientes » ne sont pas des slogans : ils se traduisent par des fenêtres de co-financement et des plateformes de partage d’expertise où Djibouti, petit État mais grand carrefour, peut capter des solutions adaptées (micro-réseaux portuaires bas-carbone, électrification d’équipements de manutention, data-centers frugaux en eau, etc.).

Le volet « 30 000 experts IA » annoncé par Tokyo a une portée symbolique, mais doit surtout déboucher sur des curricula et des filières certifiantes. Pour Djibouti, l’opportunité est double : d’abord arrimer notre université et centres de formation à des programmes co-construits avec des industriels japonais (logistique, cybersécurité portuaire, maintenance prédictive), équiper l’administration (douanes, guichet unique) et les opérateurs (port, chemins de fer, zones franches) d’outils d’analyse des flux et de jumeaux numériques. La TICAD, par ses ateliers thématiques et ses événements parallèles pilotés par la Banque mondiale, a justement servi de marché d’idées et de mise en relation sur ces sujets. Il faut désormais transformer l’essai à travers des cohortes ciblées (100 à 200 apprenants par an) et des projets-pilotes ancrés dans nos zones logistiques.

La clôture de la TICAD 9 renvoie aussi à une évidence djiboutienne : notre prospérité dépend d’un environnement de sécurité gérable, à la mer comme sur terre. Les lignes 2025 des avis maritimes rappellent que la piraterie et les interférences aux routes commerciales n’ont pas disparu. Dans ce contexte, la présence de partenaires (Japon, États-Unis, Union européenne, pays de la région) et la montée en compétence de nos garde-côtes jouent un rôle stabilisateur. La TICAD contribue à institutionnaliser ce « filet de sécurité » en articulant sécurité et développement : sécuriser un chenal, c’est aussi garantir la chaîne du froid pour les exportations de bétail, la régularité des livraisons de céréales, l’arrivée des équipements lourds pour la construction.

Notre pays à tout à gagner de la nouvelle donne qui s’offre grâce à la TICAD.