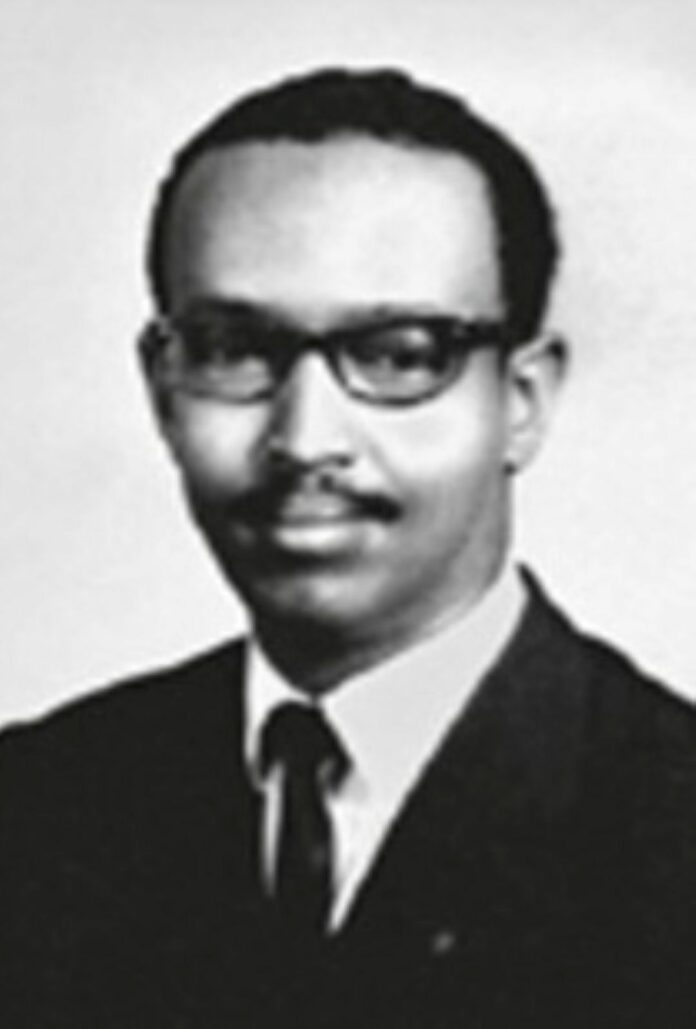

William J.F. Syad (1930–1993) : la première voix de la littérature djiboutienne

Un poète à la croisée de l’histoire, de la spiritualité et de l’engagement panafricain

Peu d’écrivains de la Corne de l’Afrique ont su marier avec autant de justesse l’intime et le collectif, la quête mystique et l’exigence politique. Figure tutélaire de la littérature djiboutienne, William J.F. Syad demeure l’un des poètes les plus énigmatiques et les plus profonds de son époque. À travers une œuvre poétique foisonnante, marquée par la musicalité des vers, l’intensité du sentiment et une réflexion aiguë sur les injustices coloniales et postcoloniales, Syad a su ériger la parole poétique en instrument de résistance, d’élévation et de mémoire.

Né en 1930 à Djibouti, alors sous domination coloniale française, William J.F. Syad grandit dans un univers où les tensions entre modernité et tradition, domination étrangère et conscience nationale s’intensifient. Cette enfance passée à l’ombre du port, des vents du désert et du silence de l’exclusion coloniale forge chez lui une sensibilité aiguë à la condition humaine et à la mémoire blessée des peuples de la Corne. Très jeune, il s’immerge dans la littérature et la philosophie, développant une pensée nourrie par les courants du panafricanisme, du mysticisme soufi et du nationalisme somalien — triptyque fondateur de son univers intellectuel et poétique.

L’œuvre poétique de William J.F. Syad s’ancre dans les réalités sociopolitiques de sa région natale, tout en transcendant les particularismes locaux pour atteindre à l’universel. Sa poésie est un chant d’exil et d’espérance, une traversée du désert humain, une méditation sur les douleurs de l’histoire et la possibilité du salut. Ses mots, souvent portés par une musicalité intérieure, disent la solitude, la dignité, la quête de sens et la nécessité d’écrire pour ne pas sombrer dans l’oubli.

Parmi ses recueils majeurs, Khamsine (1959) occupe une place à part. Ce texte inaugural, écrit dans un style à la fois sobre et lyrique, fait du désert djiboutien un espace métaphysique. Le vent y devient symbole de l’épreuve et de la révélation ; les paysages arides deviennent des miroirs de l’âme. Khamsine est un poème sur la marche intérieure, sur les silences qui nourrissent la parole.

Avec Cantiques (1976), Syad s’engage dans une exploration plus spirituelle. L’ouvrage, empreint d’un mysticisme délicat, interroge les frontières entre foi, amour et destinée. L’auteur y convoque les figures de l’Orient spirituel et les souvenirs ancestraux de l’Afrique de l’Est pour proposer une vision ouverte et profondément humaine de la spiritualité. L’amour, dans ce recueil, n’est jamais banal ; il est source d’élévation, d’inquiétude et d’espérance.

Publié la même année, Harmoniques témoigne de l’ambition de Syad d’unir les peuples, les cultures et les identités éclatées de la Corne. Le poète y propose une parole de réconciliation, construite sur la complémentarité des héritages : somali, afar, arabe, français, africain. Cette œuvre traduit son souci constant d’harmonie, dans un monde qu’il sait pourtant fracturé.

Enfin, Naufragés du destin (1978) est sans doute son recueil le plus grave, le plus politique, le plus désenchanté aussi. Il y évoque les illusions perdues, les promesses non tenues des indépendances africaines, les dérives autoritaires, mais aussi les résistances souterraines, les fidélités obscures, les rêves tenaces. Le poète y devient chroniqueur des défaites, mais aussi prophète d’une résurrection possible.

William J.F. Syad fut plus qu’un écrivain. Il fut aussi un intellectuel engagé, profondément attaché à la valorisation des cultures africaines. Son action au sein de l’UNESCO témoigne de son engagement pour une reconnaissance globale des traditions de la Corne de l’Afrique. Il ne se contentait pas d’écrire : il militait pour que les cultures orales soient archivées, que les langues régionales soient promues, que les artistes africains trouvent leur place dans les institutions internationales.

Proche de la mouvance de la Négritude, Syad échange avec des figures comme Léopold Sédar Senghor, tout en conservant une voix originale, singulièrement marquée par l’expérience djiboutienne et somalienne. Là où la Négritude cherchait l’âme noire, Syad scrutait l’âme de l’homme de la Corne, tiraillé entre l’oralité et l’écriture, entre le soufisme et la modernité, entre l’attente de la pluie et l’appel de l’exil. Il refusait l’exotisme comme il refusait l’oubli. Il écrivait pour que son peuple se reconnaisse dans ses blessures, mais aussi dans ses rêves.

Mort en 1993, William J.F. Syad laisse une œuvre méconnue, souvent difficile d’accès, mais d’une densité littéraire et philosophique exceptionnelle. Ses recueils mériteraient une réédition critique, accompagnée d’études universitaires.

Son style, alliant sobriété classique et images puissantes, fait de lui un poète de l’exigence. Son héritage est une parole levée contre le silence, un poème dressé face à l’effacement.

Relire William J.F. Syad aujourd’hui, c’est renouer avec une parole poétique capable d’embrasser les blessures du passé, les incertitudes du présent et les promesses de l’avenir. C’est entendre la voix d’un homme pour qui écrire, c’était résister, aimer, se souvenir. C’est, enfin, faire vivre une mémoire littéraire djiboutienne et africaine que l’on ne saurait réduire à ses marges.

Son œuvre n’est pas un monument figé. Elle est une source vive, un appel à l’écriture libre, une invitation à penser la complexité des identités postcoloniales avec profondeur, avec tendresse et avec hauteur. En cela, William J.F. Syad n’est pas seulement une figure du passé : il est un contemporain essentiel, une conscience poétique dont les mots résonnent encore, comme un khamsin d’espérance dans les terres arides de l’oubli.

Mohamed Aden Djama