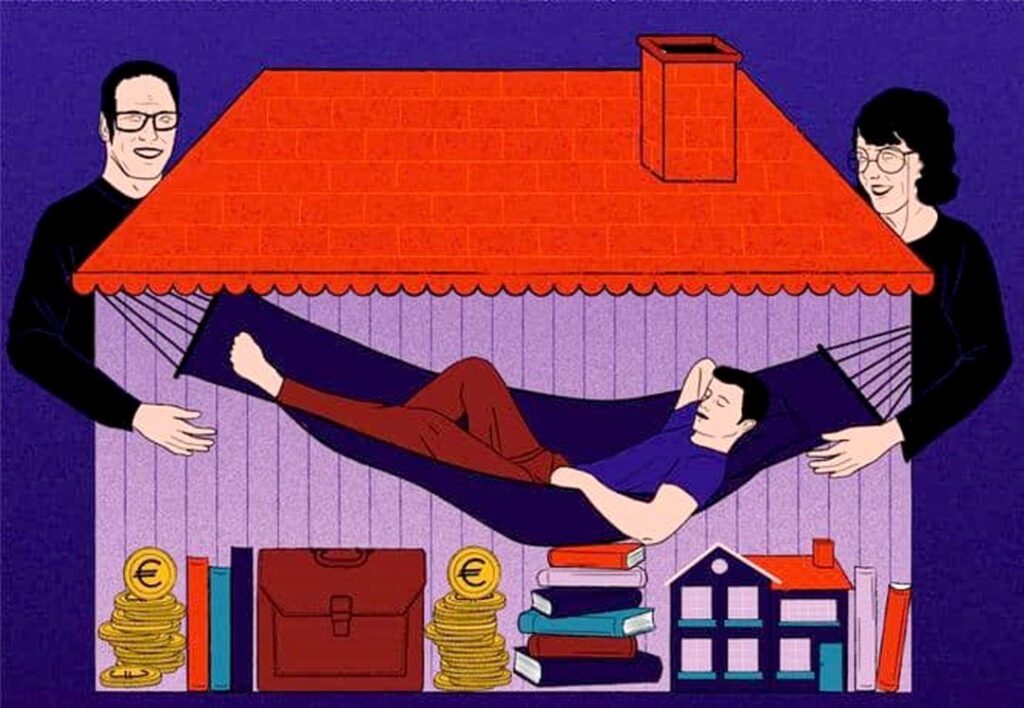

Les « Tanguy », vous connaissez ? C’est ces adultes, âgés de plus de 25 ans, qui vivent encore sous le toit de leurs parents. Choix de vie, ou manque d’opportunités, les Tanguy djiboutiens sont nombreux et pour beaucoup de parents, ils représentent un fardeau, très difficile à supporter. Génération « Boomerang », « adulescence », « Tanguy », autant de termes pour qualifier des hommes d’un certain âge, qui vivent encore aux crochets de leurs parents.

À Djibouti, où les familles nombreuses sont courantes, il y a toujours un mouton noir, celui qui donne du fil à retordre aux parents. Celui qui sème la zizanie au sein de la fratrie, qui monte les enfants les uns contre les autres. Une fois à l’âge adulte, il continue ses bêtises et ne veut pas sortir de la bulle familiale et continue à squatter gratuitement chez ses parents.

Loin d’être un phénomène réservé aux pays occidentaux, les Tanguy djiboutiens sont nombreux, ils restent, collés comme une mauvaise punaise de lit à leurs parents, heureux de vivre à leurs crochets. Certains adultes choisissent de rester chez leurs parents pour des raisons de confort, afin de profiter du soutien financier et logistique de la famille. Dans d’autres cas, le retour au domicile familial peut être lié à un échec personnel ou professionnel, comme un divorce ou un licenciement.

Le divorce, premier cas de retour de la génération « Boomerang »

Les Tanguy, appelés aussi la génération « Boomerang », sont de plus en plus nombreux à revenir dans le foyer familial après une séparation. Et la cerise sur le gâteau, ils reviennent souvent avec leurs enfants. Et les parents, incapables de résister à la jolie petite frimousse de leurs petits-enfants, acceptent volontiers leurs retours. En réalité, ils n’ont pas trop le choix, ils se voient imposer ce style de vie, malgré eux. À l’âge où ils devraient se reposer, les voici en train de penser aux biberons, aux couches et autres tracasseries liées à la petite enfance. Et les Tanguy, eux, dorment, khattent et profitent de leurs célibats, fraîchement retrouvés. Au marché, vous verrez souvent des mamies qui traînent derrière elles une ribambelle d’enfants et qui affirment à qui veut l’entendre que ses petits-enfants vivent avec elles. Plus qu’autre chose, elles s’occupent d’eux, comme elles le faisaient pour leurs fils, qui restent, encore à leurs âges, dépendants de leurs mères. Si cette situation était autrefois perçue comme une exception,

elle est aujourd’hui devenue une réalité courante dans notre pays.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. La précarité de l’emploi et la difficulté à trouver un logement abordable sont souvent les raisons principales invoquées par ces adultes, qui ne font rien pour retrouver une vie décente. Plus pour des raisons de confort, ils reviennent et ne repartent plus. Les enfants grandissent, et souvent appellent leurs papas par leurs prénoms, à qui la faute?

Une vie après ?

Après avoir vécu longtemps dans le domicile familial, ces hommes très peu matures ne font pas long feu en ménage. Incapables de gérer leur quotidien, ils dépendent bien souvent de leurs mères pour prendre la moindre décision. Et ceci n’est pas très productif, en termes de mariage. Leurs épouses, se sentant souvent prises en étau, entre un mari toujours enfant et une belle-mère hyper-présente, ne trouvent pas leurs places et démissionnent. Elles fuient ce ménage à trois, pas très sain. Difficile pour ces hommes de couper le cordon ombilical et de prendre leurs envols. Normal, ils ont été choyés par leurs mères à un âge où leurs congénères ont déjà leurs propres foyers. Ils comparent souvent leurs conjointes à leurs mères. « Chez moi, la soupe est cuite ainsi, les vêtements étaient repassés par ma mère, pas par la femme de ménage », autant de piques qui feraient fuir la plus douce des épouses. Ces hommes restent incapables de vivre sereinement leurs mariages et restent nostalgiques de leurs enfances. À midi, à la pause-déjeuner, ils partent chez leurs parents, au détriment de leurs épouses qui passent des heures à cuisiner : motif, ils ne veulent pas manger des plats préparés par des femmes de ménage et préfèrent les bons petits plats concoctés par leurs mamans. Un véritable crève-cœur pour leurs conjointes, qui sont bien obligées d’abdiquer face à ces mères, qui ne font rien pour aider leurs fils à gagner en maturité.

La cohabitation pacifique, solution ou problème ?

Si dans certaines sociétés, il est vivement recommandé de laisser les fils grandir et surtout vieillir dans le domicile familial, la société djiboutienne est plutôt nuancée sur ce point. Dans certaines familles, les enfants sont éduqués à voler de leurs propres ailes dès leur plus jeune âge. Certaines familles plus conservatrices préfèrent garder leurs rejetons sous le même toit. Elles le savent en sécurité, à l’abri du besoin et cette situation leur convient plus qu’autre chose. Ces jeunes hommes se permettent d’aller gambader la journée et de revenir auprès de maman et de papa, le soir. Cette « adulescence» est certes mal vue par certains, mais reste souvent la norme à Djibouti.

Les mères djiboutiennes, en véritables matriarches, ne laissent pas leurs fils sortir facilement de sous leurs jupons. Une fois adulte, il reste à la maison, pour profiter des repas et du confort du foyer familial. Ils n’en sortent qu’une fois qu’ils auront trouvé la perle rare, si peu qu’elle soit acceptée par leurs mères. Cette cohabitation pacifique entre mère et fils au début dégénère le plus souvent, et vire souvent au drame, une fois le mariage conclu. Car il est impossible pour ces hommes de s’éloigner de leurs mamans et toutes les femmes doivent remplir des critères, qui ressemblent en tout point aux comportements de leurs mamans. Alors, le choix est difficile, entre la mère et l’épouse, qui choisir ?

Pourtant, une chose est sûre, rien ne peut remplacer une mère, mais il serait peut-être temps que ces hommes s’assument et coupent le cordon familial. Ces Tanguy n’ont plus leur place, une fois mariés, ils le savent mais très peu abandonnent leurs rôles d’enfant gâté.

Conseil de femmes à femmes: “fuir face aux hommes qui ont grandi auprès de mères possessives, ceux qui sont restés chez eux une fois la trentaine passée. Ils n’ont rien de bon à apporter”.

N. Kadassiya