Djibouti défie les géants du shipping avec sa taxe carbone

Face aux réticences de Donald Trump et des armateurs internationaux, la petite république de la Corne de l’Afrique impose sa propre régulation climatique sur le transport maritime. Un modèle qui fait des émules sur le continent et bouleverse les équilibres du secteur.

Quand Donald Trump s’empare d’un sujet sur X, le monde entier en prend connaissance. C’est exactement ce qui s’est passé avec l’accord de décarbonation de la flotte maritime mondiale, discuté à Londres le 11 avril dernier dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) et qui n’avait retenu l’attention à l’époque que des spécialistes de la question. Le président américain a depuis martelé son opposition à ce système, que les 175 pays membres doivent encore ratifier début octobre.

L’enjeu est de taille puisque les 100 000 navires et plus qui sillonnent les océans contribuent chaque année à hauteur de 4 % des émissions mondiales de CO2. Un chiffre qui pourrait bondir à 17 % d’ici à 2050 sans action énergique. Pour atteindre la neutralité carbone à cette échéance, l’OMI s’est donc emparé du problème dès 2023. Coût de l’opération pour le secteur : 1900 milliards de dollars. Le mécanisme envisagé lors de la réunion d’avril ? Une tarification mondiale des émissions dès 2030, basée sur le principe du pollueur-payeur.

En clair, l’opérateur le plus vertueux qui rejette le moins de gaz à effets de serre amasse des crédits auprès de ceux qui le sont moins. Il est aussi question d’allouer une partie des fonds pour financer la recherche en biocarburants ou aider les pays les plus fragiles dans leur transition énergétique.

L’Afrique boude le consensus international

Mais ce système, qui favorise naturellement les grandes flottes modernes européennes et nord-asiatiques, peine à convaincre. L’Afrique s’est massivement abstenue (Nigeria, Ouganda, Libéria, Madagascar, Ghana, Seychelles, Égypte) rejointe par les Caraïbes et les îles du Pacifique. Les États-Unis et les gros exportateurs de ressources naturelles (Algérie, Arabie saoudite, Brésil) ont quant à eux opposé un refus catégorique. Seuls 63 pays, dont la Chine et ceux de l’UE, ont approuvé le texte.

Au-delà des considérations techniques, c’est la question de la souveraineté qui cristallise les tensions. Les pays en développement craignent surtout de se voir déposséder des fonds qui devraient leur revenir, au profit d’un mécanisme centralisé qu’ils ne contrôleraient pas. Ces derniers ont d’ailleurs réagi vigoureusement, par l’intermédiaire d’organisations professionnelles diverses dont le World Shipping Council, en adressant directement fin juillet une lettre aux autorités de Djibouti et du Gabon, pour leur rappeler que « toute régulation sur le carbone doit rester sous les auspices de l’OMI ».

Djibouti montre la voie

C’est dans ce contexte que l’initiative djiboutienne prend tout son relief. Depuis bientôt deux ans, la république de la Corne de l’Afrique déploie progressivement l’Africa Sovereign Carbon Registry (ASCR), inspiré du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (EU-ETS), en vigueur depuis le 1er janvier 2024 dans l’espace communautaire. Chaque navire ou avion transitant par Djibouti doit compenser une partie de ses émissions de CO2 à hauteur de 17 dollars par tonne rejetée. Un tarif attractif, comparé aux 85 dollars européens ou aux 100 à 380 dollars envisagés par l’OMI, en fonction du degré de pollution du navire.

Estampillé pro-business et conforme aux Accords de Paris par ses promoteurs, l’ASCR permet surtout à l’État de collecter directement des fonds et de les affecter là où il l’entend. Les autorités djiboutiennes ont déjà perçu plusieurs dizaines de millions de dollars, rapidement investis dans des projets de transition énergétique ou d’adaptation au changement climatique. Établie selon un savant calcul, vérifié hier par Bureau Veritas, aujourd’hui par AmSpec, qui prend en compte les spécificités de l’escale, du navire et de sa cargaison, cette « contribution » alimente directement les caisses du Trésor.

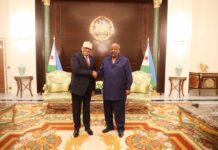

L’idée a germé dans l’avion qui ramenait Ismail Omar Guelleh (IOG) de la COP 27 de Charm el-Cheikh, en novembre 2022. Convaincu de l’utilité du dispositif, le président djiboutien a placé le projet sous la tutelle présidentielle directe, confiant les rênes de la Sovereign Carbon Agency (SCA) à ses proches : Abdi Ibrahim Absieh (ex-ministre et président du Conseil constitutionnel) à la présidence, Ahmed Araïta Ali (ancien ambassadeur de Djibouti au Japon) au secrétariat général, et Mohamed Abdillahi Wais (secrétaire général de la présidence) au poste de trésorier. À eux de s’assurer de la bonne utilisation des fonds collectés et promouvoir l’extension du système dans le reste de l’Afrique, par l’intermédiaire de l’ASCR Foundation.

L’effet domino africain

Premier convaincu, le Gabon du président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en place l’Agence gabonaise pour le développement vert (Agadev) en début d’année. La Guinée commence à créer son registre carbone, pendant que les autorités de Madagascar, de Mauritanie, de Maurice ou encore du Libéria suivent avec attention le dossier. En parallèle, le Maroc et l’Égypte développent leurs propres solutions. Une prolifération potentielle qui fait déjà craindre le pire scénario pour les armateurs : celui d’une « jungle de régulations » nationales. D’où le message d’alerte envoyé en juillet dernier à Djibouti et à Libreville par le World Shipping Council.

« Les compagnies veulent un système standardisé et si possible placé sous l’égide de l’OMI », confirme un expert maritime. Un coup de pression qui semble avoir surtout renforcé la conviction des Djiboutiens. Lors du deuxième Sommet africain sur le climat d’Addis-Abeba, du 8 au 12 septembre, IOG a appelé ses pairs à « s’inspirer de l’ASCR pour mettre en place un mécanisme pérenne et harmonisé à l’échelle continentale, de financement de la transition écologique ». Ses équipes travaillaient en coulisse pour convaincre de leur modèle.

Avant de repartir, les membres de la délégation djiboutienne ont pu rencontrer leur compatriote et président de la Commission de l’Union Africaine (UA) depuis le mois de février, Mahmoud Ali Youssouf, dans l’optique de recevoir prochainement la caution de l’organisation panafricaine. Prochaine étape d’ici là : octobre à Londres, où l’OMI a invité Djibouti à présenter son modèle devant le gratin maritime mondial. Avec l’espoir que l’Afrique marque de son empreinte le système international à venir.