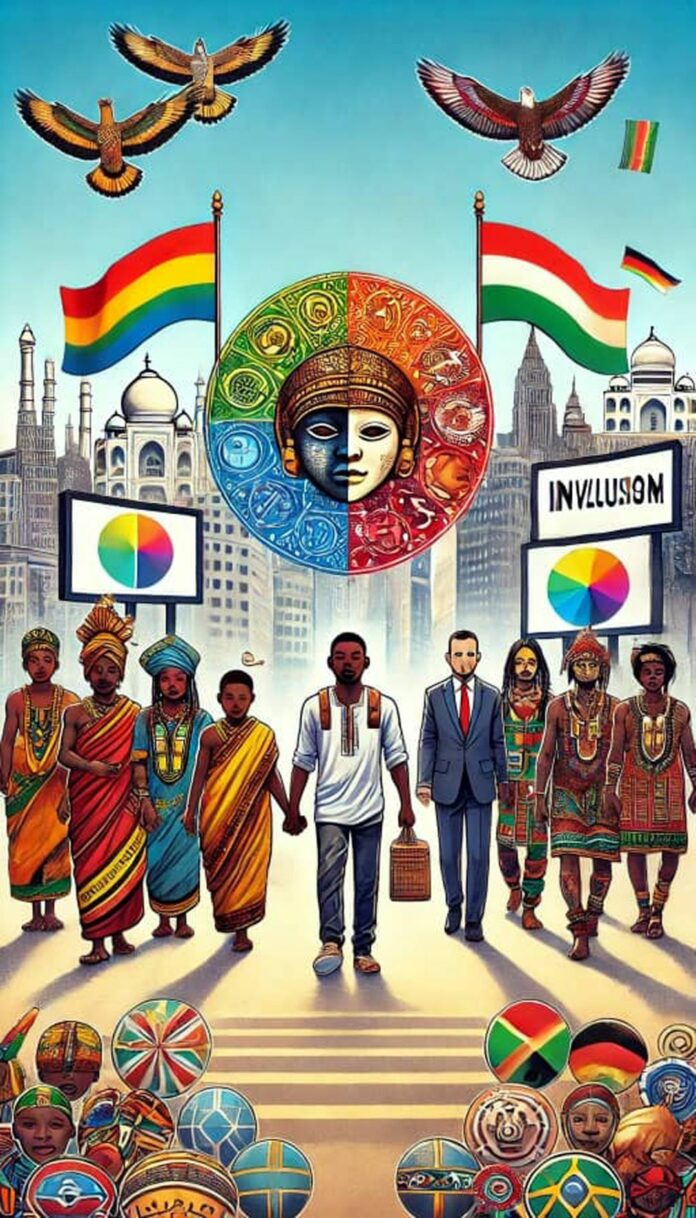

Dans cette page culture, nous vous présentons une chronique qui explore la quête identitaire des jeunes Djiboutiens qui vivent en Europe, piégés dans un dédale de contradictions. D’un côté, les promesses alléchantes du progrès libéral de l’Occident, de l’autre, le poids des traditions qui les ancrent. À travers le récit d’un ami exilé, les dilemmes se dessinent : Comment concilier héritage et aspirations modernes sans se perdre en route ? Chaque choix devient un mystère, chaque réflexion un pas sur un fil fragile. Dans ce monde en pleine mutation, la peur de l’oubli se mêle à l’espoir d’un avenir à façonner. Parviendront-ils à percer le secret de leur identité ? La réponse s’évanouit encore dans les brumes du doute.

Il y a quelques jours, je discutais avec un vieux complice, un de ceux qu’on ne rencontre pas tous les jours, parti si l’herbe des contrées du Nord pouvait l’accueillir et s’installer là bas. On se remémorait nos années de galère sur les bancs de l’école, quand il m’a balancé, comme une bombe, qu’il envisageait de revenir aux racines, de retrouver le pays qui l’a vu grandir.

Surpris, je lui ai demandé ce qui lui faisait tourner la tête. Et là, il m’a lâché, un brin désabusé, que le pays qu’il avait connu n’était plus qu’un souvenir. Les valeurs qui faisaient la fierté de sa Djibouti natale ne collaient plus avec le modèle de vie qu’il connaissait dans son pays d’adoption. Il m’a dit, le cœur lourd, que les gosses, les siens, n’avaient plus d’avenir dans ce coin de monde, et qu’il comptait revenir aux sources. Ça vous file le frisson, non ?

Dilemme cornélien : entre vie meilleure et dogme de la société libérale

D’un point de vue général, ll est difficile de gober que ce monde du progrès matériel et technologique soit à l’origine des dérives sociétales moralement inacceptables qu’on observe aujourd’hui. L’histoire de mon ami n’est qu’un écho du dilemme qui ronge bon nombre de membres de la diaspora somalienne, ou plutôt, disons-le, de la diaspora africaine.

Ces âmes qui ont quitté leur terre natale, à la recherche d’une vie meilleure, ont réussi à tisser une alliance fragile entre leurs traditions, leurs valeurs identitaires, et les promesses du progrès libéral, avec au summum le fétichisme de la marchandise.

Mais voilà, aujourd’hui, lui et bien d’autres peinent à transmettre cet équilibre à leurs enfants, car leur identité est mise à mal face à la montée des idées progressistes qui bâtissent les murs d’une nouvelle société moderne. Ce constat a conduit à une perte de la dynamique intergénérationnelle.

Nous avons ainsi engagé une discussion profonde sur ce monde libéral, et le résumé de tout cela pourrait se formuler ainsi : la société libérale, en glorifiant l’individualisme et la liberté personnelle, met au rancart les valeurs morales communes et la solidarité.

Avec une éducation qui prône l’auto-expression, au détriment du développement moral et de la responsabilité collective, s’inscrit dans une mondialisation qui, paradoxalement, nous déconnecte de nos cultures. Il me sort, qu’un jour son fils est rentrée de l’école avec du vernis noir sur les ongles, il n’avait à peine 9 ans me dit-il.

On a dit à mon enfant me souffle-t-il que, désormais, il était normal de choisir son genre. Qu’il devait tourner le dos à tout ce qui l’a façonné, à cet environnement où il a grandi, à ce cocon qui a nourri son existence. Comment lui faire comprendre que ses racines, tout ce qui constitue son identité culturelle, ne s’accordent pas avec cette nouvelle norme ?

Imagine un peu l’état d’esprit de mon fils me déclare-t-il. Ce petit être, en pleine exploration de lui-même, confronté à une tempête de doutes ajoute-t-il. Chaque jour, il apprend à se définir, et voilà qu’on lui propose de réécrire son histoire, d’ignorer tout ce qu’il a toujours connu. Cela doit le plonger dans une confusion incommensurable…et tout cela au nom des droits de l’Homme et de la Liberté ?

Il m’a confié ses craintes, évoquant un cosmopolitisme qui fait fi des responsabilités locales et des besoins des classes populaires (en d’autres termes la disparition du discours relatif aux questions sociales au détriment des questions sociétaux). Les rôles traditionnels des parents et des enfants se trouvent ainsi inversés.

Je vis dans cette angoisse perpétuelle, dans une société ou l’idéologie des genres et le Wokisme qui deviennent les nouvelles fondations, un nouveau moule synonyme du progrès. Ce que je croyais être un monde meilleur pour mes enfants, aujourd’hui, sape les fondements moraux d’une existence que je pensais être la mienne m’annonce-t-il avec dédain. Et dans ce tourbillon de changements, où se trouve notre boussole ?

Identité en danger : quand le progrès sape les racines culturelles

Les idées autour des genres et du wokisme résonnent différemment dans l’esprit de mon ami. Alors que ces concepts cherchent à bâtir une société plus inclusive et équitable, ancrée dans une narrative occidentale bien rodée, ils se heurtent frontalement à la mentalité de ceux qui ont grandi sous le ciel de Djibouti.

Mon ami a certes quitté son pays natal qu’est Djibouti, mais Djibouti, avec ses traditions et ses valeurs, ne l’a jamais vraiment quitté. Pour beaucoup au sein de la diaspora africaine, y compris mon ami, ces nouvelles idéologies apparaissent comme des intrusions indésirables.

Elles menacent de déconstruire un mode de vie qui, malgré ses imperfections, a su résister à l’épreuve du temps, un mode de vie qui repose sur des principes de solidarité, de respect et d’appartenance.

Les traditions, qui ont façonné leur vision du monde, sont maintenant confrontées à un torrent de changements qui remettent en question les fondements mêmes de leur existence.

À chaque fois que ces discussions émergent, c’est comme si l’on ouvrait une boîte de Pandore: les valeurs qui ont été transmises de génération en génération se voient contestées par des concepts qui, bien qu’ils aspirent à une forme de justice sociale, semblent ignorer la complexité des réalités vécues.

Mon ami ressent cette tension, ce décalage entre une modernité qui prône l’égalité des droits et une culture qui valorise l’harmonie communautaire. Il est donc compréhensible que ces idéologies soient perçues comme une menace, une déconstruction des repères qui ont fait la force de sa communauté.

Dans ce contexte, la peur de perdre son identité, de voir s’effriter les valeurs qui ont forgé son existence, devient omniprésente.

Pour lui et bien tant d’autres, il ne s’agit pas d’un simple débat d’idées, mais d’une lutte pour préserver ce qui fait d’eux ce qu’ils sont, face à un monde qui évolue à un rythme effréné, parfois sans tenir compte des racines profondes qui les ancrent.

Déconstruction de la notion de famille d’origine face à l’assaut du progrès

La jeunesse Africaine issue de la Diaspora se retrouve à la croisée des chemins, tiraillée entre les promesses d’un avenir radieux et le poids des traditions qui la façonnent.

D’un côté, elle est envoûtée par les chantres du progrès du monde libéral, ces mouvements globaux qui, à travers le prisme des réseaux sociaux, semblent offrir un monde d’opportunités illimitées.

De l’autre, elle doit composer avec les attentes culturelles et familiales, des chaînes invisibles mais bien réelles, qui l’ankylosent. Cette conversation avec mon ami, exilé en Scandinavie, j’ai perçu toute la complexité de ce dilemme. Il me répétait, avec un regard empreint de mélancolie, que bien qu’il ait quitté Djibouti, son pays, lui, ne l’a jamais vraiment quitté.

Il observe avec inquiétude ses enfants grandir dans un monde où les valeurs qu’il chérit sont constamment mises à l’épreuve par des idéologies qu’il considère comme des intrusions. En somme, la modernité se présente comme un miroir déformant, où les reflets de l’identité s’effritent.

Il est impératif d’initier un dialogue fécond entre tradition et modernité lui ai-je dis. Ce n’est pas une question de choisir l’un au détriment de l’autre, mais plutôt de naviguer dans cette tension avec sagesse.

Toutes ceux qui partagent cette croix doivent s’engager dans une introspection profonde, réévaluer leur identité sans renier leur passé, car c’est dans cette dialectique que se trouve la clé du progrès.

Mon ami, avec son regard pénétrant, m’a rappelé que le risque réside dans la déconnexion. Cette idée de revenir aux sources s’incruste de plus en plus dans le bloc-notes-crânien de mon ami, comme une obsession douce-amère.

Il envisage de fuir cette société moderne, qu’il perçoit comme un dédale de contradictions, pour le bien-être de ses enfants. Son désir ardent est de leur inculquer les valeurs culturelles qui ont façonné son existence, celles qui ont été les fondements de son identité, alors que tout autour de lui semble se consumer dans les flammes d’une modernité dévorante.

Il regarde le monde qui l’entoure, ce monde qui, sous couvert de progrès, semble détruire peu à peu les racines de ce qu’il a toujours connu. Les traditions s’effritent sous le poids des nouvelles normes qui s’imposent, comme un feu qui brûle lentement, réduisant en cendres l’héritage des générations passées.

Ce constat le ronge, et il voit ses enfants grandir dans un environnement qui ne leur offre plus les repères nécessaires pour s’épanouir. C’est une lutte intime, un combat pour l’âme de ses enfants, et il est déterminé à ne pas céder.

Cette vision de revenir aux sources n’est pas simplement un retour géographique, mais un acte de rébellion contre un monde qui, à ses yeux, se délite.

Said Mohamed Halato