Après bientôt vingt ans passés au ministère des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf franchit le pas. Régulièrement annoncé dans son pays pour occuper la primature ou prendre la tête du Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), le parti présidentiel, l’inamovible chef de la diplomatie djiboutienne depuis 2005 a en effet annoncé le 9 avril sa candidature à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA). Il est le premier à avoir officiellement déclaré son intention de remplacer Moussa Faki Mahamat, en poste à Addis-Abeba depuis 2017 et dont le mandat se terminera en février prochain.

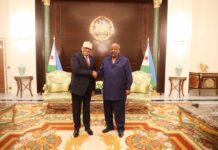

Fidèle de longue date d’Ismaïl Omar Guelleh, Mahmoud Ali Youssouf, 60 ans, a vite obtenu le nécessaire soutien du chef de l’État djiboutien. De passage à Paris pour participer à la conférence sur le Soudan qui s’est tenue à Paris le 15 avril, il en a profité pour faire un crochet par la rédaction de Jeune Afrique. Venu dévoiler un pan du programme qu’il compte appliquer s’il était élu dans les prochains mois, il en a également profité pour revenir sur une actualité bouillonnante dans et autour de son pays. Conflit ouvert au Soudan ; crise entre Somalie et Somaliland ; tension interne à l’Éthiopie, menace houthie depuis le Yémen ou situation dans la bande de Gaza… Djibouti se trouve en première ligne, à un moment où le pays discute toujours du renouvellement de ses accords de défense avec la France. L’occasion d’interroger ce diplomate aguerri sur ces différents dossiers, dont les enjeux dépassent de très loin la seule Corne de l’Afrique.

Jeune Afrique : Qu’est-ce qui vous a motivé à candidater à la présidence de la Commission de l’UA ?

Mahmoud Ali Youssouf : Je crois que le profil de ce poste convient très bien aux diplomates de carrière expérimentés. C’est aussi un moment charnière pour l’institution et donc pour la personne qui prendra la tête de la commission. Les réformes engagées depuis 2016 par le président Paul Kagame doivent être poursuivies, alors que beaucoup d’autres chantiers, notamment ceux inscrits à l’agenda 2063, n’ont pu être réalisés. C’est le cas notamment du projet « Faire taire les armes » décidé en 2013 et qui vient d’être prolongé jusqu’en 2030. C’est un dossier éminemment important pour la stabilité du continent et donc une priorité pour le prochain président de la commission.

Vous êtes le premier à dévoiler ainsi vos ambitions. Ne craignez-vous pas de vous avancer trop tôt ?

Vu les challenges et les enjeux auxquels le continent est confronté, il y a un important travail de sensibilisation à mener dans les 55 pays. On ne prend jamais trop de temps pour établir et expliquer un projet qui ne concerne pas un pays ou une institution, mais tout un continent. Porter un tel projet, susciter l’adhésion dont il a besoin, nécessite beaucoup d’implication, d’actions à mener auprès de la société civile, de la diaspora, des ONG. C’est un travail de longue haleine qu’il vaut donc mieux démarrer le plus tôt possible.

Pourquoi voter pour vous dans quelques mois ?

Parce que nous entrons dans une nouvelle phase durant laquelle la génération que je représente doit porter le flambeau. L’expérience diplomatique et une bonne connaissance des affaires du continent sont évidemment essentielles pour un tel poste qui, de mon point de vue, doit revenir à un défenseur convaincu du multilatéralisme. Pour toutes ces raisons, je m’estime aujourd’hui prêt à occuper une telle fonction.

Vous n’êtes pas le seul. Après avoir cru un temps que la désignation du Kenyan Raila Odinga était acquise, vous voilà donc candidat et d’autres personnalités pourraient bientôt suivre votre exemple [on parle des anciens présidents malgache Hery Rajaonarimampianina et tanzanien Jakaya Kikwete, ainsi que de l’ex-ministre comorien des Affaires étrangères Mohamed El-Amine Souef]. Comment se passe le mode de désignation ?

L’UA n’a pas encore ouvert l’enregistrement des candidats. Une commission d’experts va se mettre en place et elle arrêtera une date pour le dépôt officiel de chaque candidature. La liste risque en effet d’être plus longue qu’on l’a cru au début, mais c’est une bonne nouvelle pour le continent de disposer d’autant de compétences pour occuper un poste si important. La seule chose aujourd’hui acquise est que le prochain président sera originaire d’un des pays d’Afrique de l’Est. Ce sera ensuite aux États membres de faire leur choix le jour du vote.

En attendant, vous êtes toujours le ministre des Affaires étrangères de votre pays, dans une région où l’actualité diplomatique est chargée, avec notamment la question du Somaliland sur laquelle Djibouti est depuis longtemps impliqué. Quelles sont aujourd’hui vos relations avec Hargeisa ?

Nous avons toujours adopté une attitude de bon voisinage. Nous avons pu connaître des difficultés dans nos relations, mais notre position est toujours restée la même quant à l’intégrité territoriale de la Somalie et nous n’avons jamais dévié notre position d’un iota.

À la suite de la visite surprise du président somalilandais Muse Bihi Abdi à Addis-Abeba le 2 janvier, et la signature d’un accord avec le Premier ministre Abiy Ahmed, les relations se sont fortement dégradées entre la Somalie et l’Éthiopie. Là encore Djibouti est au cœur de la crise…

Tout à fait. Et le fait que nous occupions la présidence de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) nous oblige à assumer la responsabilité de la stabilité dans la région. Le président Guelleh a déployé de gros efforts, en collaboration notamment avec le Kenya, pour éviter un conflit entre l’Éthiopie et la Somalie. Beaucoup de travail a été réalisé depuis février. Des délégations des deux pays se sont rencontrées à diverses reprises à Nairobi et nous comptons organiser un prochain meeting à Djibouti pour, je l’espère, confirmer la désescalade en cours entre les deux pays.

Vous comprenez les propos belliqueux tenus ces derniers mois par Abiy Ahmed, concernant la nécessité pour son pays d’avoir un accès maritime?

Dans cette histoire, le droit international doit prévaloir. Il existe une convention des Nations unies sur la mer qui garantie aux pays enclavés de pouvoir disposer d’un débouché maritime. Le président somalien n’a pas dit autre chose, en reconnaissant les droits de l’Éthiopie, il a seulement insisté pour que cela se fasse dans des cadres légaux, légitimes et reconnus. Notre position est identique et c’est pour cela que nous poussons ces pays à se mettre d’accord, mais toujours sur la base du droit international, pour éviter d’entrer dans des tensionsinutiles.

L’Éthiopie est un partenaire incontournable pour Djibouti, en termes économiques et sécuritaires. Quelle est la marge de manœuvre de votre pays face à son puissant voisin ?

Depuis deux décennies, notre état d’esprit a toujours été d’aller vers une intégration poussée avec l’Éthiopie. Nos deux pays sont aujourd’hui interconnectés en matière d’électricité, d’eau, de fibre optique… Nous disposons d’une voie ferroviaire reliant nos deux capitales. Nos ports traitent près de 90 % des échanges commerciaux éthiopiens et nous travaillons énormément pour assurer la fluidité des trafics commerciaux qui, aujourd’hui, ne sont soumis à aucun tarif douanier.

Et c’est dans l’intérêt de Djibouti de poursuivre une telle coopération. En tant que principal partenaire économique, l’Éthiopie pèse pour près de 50 % dans notre PIB et je pense pouvoir affirmer que si Addis-Abeba a pu enregistrer pendant de longues années une croissance économique à deux chiffres, c’est grâce à Djibouti. Abiy Ahmed le sait.

Djibouti s’est également beaucoup investi depuis un an dans la crise soudanaise. Vous étiez justement à Paris pour assister à la conférence internationale organisée le 15 avril. Quelles conclusions en avez-vous tiré ?

Il fallait d’urgence se mobiliser autour du Soudan. Les autres crises à travers le monde ont détourné l’attention sur ce conflit qui reste le plus meurtrier sur le continent, mais aussi le plus oublié lorsqu’il s’agit de parler de réfugiés et de déplacement de populations. Plus de 6,5 millions de Soudanais ont dû partir de chez eux, dont plus d’un tiers à l’étranger. Le pays est en train de sombrer dans une anarchie totale sans que l’opinion mondiale n’en sache rien.

Nous assistons par exemple à une prolifération des milices, avec une « ethnicisation » du conflit à la base militaire mais qui devient de plus en plus sectaire. Nous nous orientons donc vers le scénario du pire et il était temps pour la communauté internationale d’en prendre conscience.

Deux milliards d’euros ont été annoncés à l’issue de la conférence pour renforcer l’aide humanitaire et j’espère maintenant qu’un cessez-le-feu pourra rapidement être décidé pour qu’un couloir humanitaire puisse rapidement être ouvert. Maintenant se pose toujours la question de la coordination des différentes initiatives.

Ce dossier étant avant tout africain, il est essentiel à mes yeux que la plateforme constituée par l’Igad et l’UA centralise ces différentes initiatives d’où qu’elles viennent. Nous ne devons pas laisser le dossier soudanais s’internationaliser sinon nous risquons une dilution des résultats. Nous défendons donc le principe simple qu’il faut trouver une solution africaine à un problème africain.

Autre sujet de préoccupation dans la région, les attaques houthies contre les navires marchands et Israël. Comment vit-on cette situation à Djibouti, seulement distant d’une soixantaine de kilomètres du Yémen ?

Très mal, puisque cela impacte très durement notre économie, qui dépend essentiellement du commerce maritime. Le commerce diminue, donc cela perturbe les activités de nos ports tout en réduisant nos approvisionnements, notamment en provenance d’Europe, comme les médicaments. Tout cela provoque des coûts supplémentaires et un allongement des délais de livraison. Contrairement à ce que certains peuvent raconter, Djibouti n’a aucune raison de se réjouir de la situation et nous n’applaudissons pas aux attaques houthies.

Ne craignez-vous que les Houthis ne soient tentés un jour de prendre pour cible les bases étrangères implantées à Djibouti ?

Notre politique étrangère en matière de défense et de sécurité a toujours été transparente et nous avons toujours exigé que le sol djiboutien ne soit pas utilisé pour mener des offensives contre les pays voisins. Notre position est très claire, même avec les Américains qui disposent de suffisamment de porte-avions et de bases dans les environs pour ne pas avoir à utiliser Djibouti pour ce type d’opération. Idem pour nos partenaires européens. Nous avons accepté d’accueillir leurs navires envoyés dans le cadre de l’opération Aspides [mission organisée par l’Union européenne pour lutter contre les tirs houthis] pour qu’ils puissent escorter leurs navires et donc protéger leurs intérêts. C’est tout.

Djibouti s’est très vite affiché au lendemain de l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre, comme l’un des principaux soutiens des Gazaouis. Quelle est la position de Djibouti dans ce conflit ?

Celle que nous avons toujours tenu. Depuis quarante ans, Djibouti défend le principe d’une solution à deux États, Israël et la Palestine, seule capable de mettre un terme à ce conflit sanglant. Il n’y a pas d’autre alternative. La sécurité des Israéliens est intimement liée à celle des Palestiniens, pour que tous puissent vivre côte-à-côte et en paix. Et je crois que l’opinion mondiale l’a aujourd’hui compris.

Toutes ces tensions interviennent à un moment où Djibouti négocie toujours le renouvellement de ses accords de défense avec la France. Où en est-on?

Nous sommes toujours dans les délais puisque l’ancien traité prend fin le 1er mai. Les discussions sont en cours depuis six mois et plusieurs rencontres ont eu lieu à Paris et à Djibouti. Des comités techniques ont également été mis en place. Nous préférons prendre le temps d’être vigilants car ce traité nous engage sur la durée et nous ne voulons pas avoir à faire marche arrière après six mois. Le dossier en lui-même est pratiquement bouclé. Nous avons fait nos derniers amendements et la balle est maintenant dans le camp français. Je pense pouvoir affirmer que ce traité sera très prochainement finalisé, car nous voulons pérenniser notre partenariat avec la France.

Que pensez-vous du sentiment anti-français constaté aujourd’hui à travers le continent ?

Nos réalités son différentes. Les contextes ne sont pas les mêmes à Djibouti et en Afrique de l’Ouest. Les états d’esprit non plus.

Selon un documentaire récemment diffusé en France, la base chinoise installée à Djibouti pourrait accueillir 10 000 soldats et sa jetée serait dimensionnée pour recevoir un porte-avions. Est-ce que Djibouti ne s’est pas laissé déborder par un partenaire chinois qui est aussi son principal créancier ?

Il y a beaucoup de spéculations autour de cette base. Ce que nous savons c’est que les Chinois sont discrets. Ils escortent comme les autres leurs navires marchands et protègent leurs intérêts dans la région. Je constate qu’après dix ans de partenariat, Pékin n’a jamais eu de politique agressive dans la région.

Et comment se passe leur cohabitation avec les Américains ?

Nous sommes au milieu. Nous faisons donc en sorte que la bagarre n’éclate pas chez nous. J’y veille personnellement en tant que chef de la diplomatie.

Source : Jeune Afrique