Compagnon de la première heure d’Ismaïl Omar Guelleh, Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier ministre élu à la présidence de l’Assemblée nationale en mars 2023, retrouve le devant de la scène politique djiboutienne.

Olivier Caslin – Envoyé spécial à Djibouti

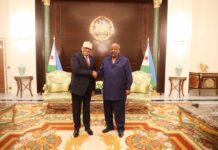

Depuis plus de trente ans, Dileita Mohamed Dileita joue les premiers rôles sur l’échiquier politique djiboutien. Premier ministre de 2001 à 2013, après dix ans de missions diplomatiques, il a été élu président de l’Assemblée nationale, à l’unanimité des voix, à l’issue des législatives du 24 février dernier, et revient, à 65 ans, sur le devant de la scène nationale.

Négociateur

Au début des années 1980, alors jeune diplomate, Dileita Mohamed Dileita côtoie Hassan Gouled Aptidon, le premier président depuis l’indépendance du pays, à la direction générale du protocole de la présidence, où il reste onze ans. Il retourne ensuite dans son corps d’origine, d’abord au sein de la représentation djiboutienne à Paris, puis en tant qu’ambassadeur à Addis-Abeba, auprès de l’Éthiopie et de l’Union africaine (UA). Il se fait un nom en participant aux pourparlers de paix qui ont mis un terme à la guerre de 1998-2000 entre l’Éthiopie et l’Érythrée. En 1999, cet Afar de Tadjourah est également chargé des négociations avec le Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie (Frud), de Ahmed Dini Ahmed, qui aboutissent à un accord l’année suivante.

En 2001, il est rappelé à Djibouti par Ismaïl Omar Guelleh (IOG), élu à la tête du pays deux ans plus tôt, qui lui confie la primature (mars 2001-mars 2013). Le temps de développer un rapport de confiance avec le chef de l’État, lequel repose également sur les longues relations existantes entre les familles Guelleh et Dileita. Proche d’IOG et élu vice-président du Rassemblement pour le progrès (RPP), Dileita Mohamed Dileita dirige la coalition de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP) lors des législatives de 2003 et de 2008. À l’issue de celles de mars 2013, l’opposition fait front commun au sein de l’Union pour le salut national (USN) et obtient officiellement 35,7 % des suffrages, permettant à des opposants de siéger pour la première fois à l’Assemblée.

Quarante ans de vie politique

Dileita Mohamed Dileita abandonne la vice-présidence du RPP et ses fonctions de Premier ministre, reste député et reprend sa carrière diplomatique en tant qu’envoyé spécial ou observateur électoral dans plusieurs pays du continent pour le compte de l’UA ou de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). L’UA en fait notamment son envoyé spécial pour la Libye, en 2014, et le chef de sa mission d’observation pour la présidentielle au Congo, en 2016, puis en Côte d’Ivoire, en 2020.

En mars dernier, il a donc accepté de nouvelles responsabilités nationales, au nom de sa vieille amitié avec le chef de l’État. Et c’est depuis le perchoir qu’il accompagnera jusqu’en 2026 IOG pour ce qui devrait être ses dernières années à la présidence. L’occasion pour Dileita Mohamed Dileita de prendre un peu de hauteur et de revenir sur presque quarante ans de politique djiboutienne.

Jeune Afrique : Après avoir occupé de nombreuses fonctions, comment avez-vous vu évoluer le pays après toutes ces années ?

Dileita Mohamed Dileita : J’ai en effet côtoyé de très près les deux présidents et j’ai eu la chance d’assister aux tout premiers développements du pays, au lendemain de l’indépendance. L’élan initié par le président Gouled a été stoppé dès 1991 par la guerre civile avec le Frud, qui déstabilisera le pays pendant dix ans.

Tant qu’existera un système de préférence tribale, voire familiale, le pays ne pourra pas avancer correctement

Il a fallu attendre l’arrivée de son successeur, Ismaïl Omar Guelleh, pour voir Djibouti reprendre sa marche en avant. Je me souviens du succès de sa première tournée à Tadjourah et en pays afar. C’est sous son impulsion que la réunification du pays devient une réalité et qu’aujourd’hui Issas et Afars se considèrent avant tout comme Djiboutiens. C’était une de ses principales promesses à l’époque et il l’a réalisée.

La fameuse « djiboutinité » mise en avant par le président ces dernières années ?

Elle existe et elle est souhaitable, même si, face à l’organisation sociale du pays, il est impossible d’ignorer les communautés et les clans. Depuis l’indépendance, tout le monde est représenté sur la scène politique djiboutienne. En 1977, le gouvernement avait tenté d’introduire des quotas en politique, mais s’était heurté à l’opposition de la propre communauté issa du président Gouled et, aujourd’hui encore, chaque tribu veut être représentée. Cette réalité ne changera pas en quelques jours, mais elle ne doit pas non plus le faire dans dix ans. Tant qu’il existera un système de préférence tribale, voire familiale, le pays ne pourra pas avancer correctement.

Le président Guelleh tente-il de sortir le pays de cette logique ?

Il a fait plus que cela, puisqu’en veillant à l’équilibre tribal, il a conservé l’harmonie qui existait et qui permet aujourd’hui, lorsque le sujet est évoqué, d’être mieux accepté par tous. Politiquement, le sujet reste sensible et les mentalités changent moins vite que le pays, malgré la volonté du président. J’espère moi-même que ce problème disparaîtra avec le temps.

Est-ce que cela peut expliquer un certain blocage sur la scène politique du pays ?

C’est en partie lié au fait communautaire en effet. Le personnel politique évolue mais ce n’est jamais très visible. Force est de constater que les grands leaders qui ont accompagné la naissance du pays n’ont pas été remplacés, notamment du côté de l’opposition, qui a connu un véritable vide pendant de longues années.

Sauf en 2013, où elle fait son entrée au Parlement. Vous étiez encore Premier ministre à cette époque, quel souvenir gardez-vous de ce scrutin ?

Il n’y a jamais eu d’élections équivalentes à celles-ci dans le pays, ni de plus difficiles pour le pouvoir. Nous sortions alors d’une période compliquée, marquée notamment par les printemps arabes de 2011.

L’opposition réussit à se rassembler dans l’USN, mais compte en son sein un groupe, proche des frères musulmans, qui veut faire entrer la religion dans la politique. Bien qu’interdit, ce groupe – qui se fera ensuite appeler le Mouvement pour le développement et la liberté [MoDel] – cannibalise néanmoins l’USN, grâce à son influence dans les mosquées et les quartiers de la capitale où les résultats ont été les plus serrés. De cette expérience, l’USN sortira fractionnée, autour de leaders incapables de s’entendre.

Ses sept députés élus jouent alors pourtant pleinement leur rôle. Ne regrettez-vous pas les débats parlementaires de cette époque?

C’est vrai qu’avec l’USN les discussions étaient plus difficiles, plus âpres. Ses représentants travaillaient leurs dossiers, posaient des questions pertinentes à des ministres qui n’étaient pas habitués à ce genre de traitement de la part des députés. C’était une manière d’exiger des explications pour que la population comprenne ce que ses élus étaient en train de faire. Et c’est exactement ainsi que je vois les choses.

Avec une majorité aussi confortable qu’aujourd’hui, est ce que le débat existe encore au sein de l’hémicycle ?

Je vous assure que le débat est réel au sein de l’Assemblée que je préside. Et j’y veille. J’ai d’ailleurs insisté dès ma première intervention pour que chacun pose les questions qu’il souhaite et que les ministres se préparent à apporter les meilleures réponses lorsqu’ils sont interrogés. Je ne tolérerai aucun comportement négatif de la part de ces derniers.

Pourquoi votre nomination au perchoir en mars ? Étiez-vous demandeur ?

Absolument pas. Je n’ai fait que répondre favorablement à la demande du chef de l’État. Depuis 2013, j’ai passé beaucoup de temps à l’extérieur du pays, mais je suis toujours resté parlementaire et quand le président m’a proposé de garder la maison, j’ai accepté.

Mon prédécesseur avait réussi à donner une nouvelle impulsion à l’Assemblée nationale, notamment en développant une diplomatie parlementaire. Nous sommes aujourd’hui présents dans un certain nombre d’organisations qui nous apportent une visibilité certaine, et je vais essayer de poursuivre cette tendance.

IOG a annoncé son départ en 2026.

Qui peut être son successeur ?

Il faut que cela soit quelqu’un de confiance. Le président a encore plus de deux ans pour choisir son dauphin et pour le former, comme lui-même a été préparé à la fonction par le président Gouled. Il n’a donc pas besoin de se précipiter, même s’il doit annoncer son choix à l’avance pour qu’il soit compris de la population. En temps voulu, le président décidera, son choix sera légitime et le parti l’acceptera.

Seriez-vous intéressé par la fonction ?

Si le président ne m’avait pas sollicité je ne serais pas là aujourd’hui. Il n’a pas encore abordé ce sujet avec moi, mais s’il le fait un jour, je me permettrai de lui dire non.

Source : Jeune Afrique