Il y a quarante-cinq ans, l’ex-Territoire français des Afars et des Issas se libérait du joug de la puissance coloniale. Retour sur les premières heures de cet état que beaucoup pensaient condamné.

Ce 27 juin, la République de Djibouti célèbre le 45e anniversaire de son indépendance. Et c’est déjà presque un exploit. « Des lendemains incertains », choisissait de titrer JA dans son numéro de mai 1977, tandis que le quotidien Le Monde s’interrogeait ouvertement sur la viabilité « de la colonie la moins attrayante de la France. »

Peu d’observateurs prévoyaient à cette époque un avenir autre que funeste à ce pays grand comme la région normande et dépourvu de toute richesse naturelle autre que son soleil écrasant et son emplacement géographique.

« Une poignée de cailloux que Dieu a jetée dans un coin après avoir créé le monde », s’amusent les Djiboutiens eux-mêmes quand ils parlent de leur pays «composé de roc, de sable et de sel », comme l’avait résumé Joseph Kessel lors de son passage dans la région.

Cet agglomérat de pierres et de poussière faisait pourtant l’objet de très vive revendication de la part de ses puissants voisins éthiopien et somalien. Dès 1966, le Négus Hailé Sélassié rappelait au président Charles de Gaulle, alors en visite à Addis-Abeba, que Djibouti « allait naturellement revenir à l’Ethiopie », alors que le front de libération de la Cote des Somalie(FLCS) rêvait de ramener sa cinquième branche à l’étoile du drapeau somalien.

En février 1967, la prise d’otages de Loyada perpétrée par des militants de FLCS se solde par mort de 2 des 31 enfants français présents dans le bus, ainsi que par celle des 7 membres du commando et de quelques soldats somaliens.

Elle précipite le départ des Français, qui, après cette tragédie, ont ceinturé la capitale de barbelés électrifiés pour prévenir toute nouvelle incursion. Ils tomberont au soir du 27 juin 1977.

Brusque départ

Un peu avant minuit ce même jour, le président Valéry Giscard d’Estaing annonce depuis son bureau de l’Elysée « qu’à la place de l’ancienne Côte française des Somalis, devenue le Territoire français des Afars et des Issas, va naître l’Etat indépendant et souverain de la République de Djibouti », entérinant ainsi la décision adoptée à 98,7% quelques semaines plus tôt par le peuple djiboutien lors du référendum du 8 mai.

Le jour J, rien n’est prêt, ou presque rien. La France part brusquement, comme vexée, en claquant la porte, à l’exemple du patron de l’ORTF local qui remet les clés des locaux de la radio nationale au dernier Djiboutien qu’il croise sur le tarmac de l’aéroport, juste avant de s’embarquer pour Paris.

Bien sûr, elle lègue au pays une nouvelle capitale, Djibouti-Ville, choisie en 1888 pour sa rade mais à l’écart des grandes routes caravanières traditionnelles. Elle abandonne aussi un port, alors le troisième en France derrière Marseille et Le Havre, qui justifie à lui seul la présence française depuis l’ouverture du canal de Suez, en 1869 ; une voie ferrée qui, depuis 1917, le raccorde à la capitale éthiopienne pour constituer le poumon économique du territoire ; et quelques kilomètres de route bitumée qui relient Djibouti à la station d’Arta, où aiment aller se rafraîchir les ressortissants français.

La France laisse surtout derrière elle un contingent de 2 900 soldats, à la suite des accords de défense négociés durant les dernières semaines avec les nouvelles autorités, qui lui permettent de maintenir son influence le long d’une route maritime par laquelle circulent déjà 25% du commerce mondiale et 15% du transit pétrolier annuel.

Cette présence militaire française représente aussi une « assurance-vie » pour le jeune Etat, alors que l’Ethiopie et la Somalie massent leurs troupes aux frontières en vue de la guerre de l’Ogaden, qui sera déclarée moins de quinze jours après l’indépendance de Djibouti. Malgré la menace, les Djiboutiens n’autorisent l’installation de cette base qu’à la condition de voir leur monnaie continuer d’être rattachée au dollar, comme c’est le cas depuis 1949, au lieu d’entrer dans le panier commun du franc CFA comme le souhaite l’ancienne puissance — ils ne veulent plus des dévaluations successives qu’a connues le franc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Activisme diplomatique

Le pays est économiquement exsangue, et la guerre qui gronde dans la sous-région va sérieusement contracter l’activité du port et de sa voie ferrée. Sans autre revenu pendant de longs mois que la redevance payée par la France pour la présence de ses troupes, Djibouti boucle en 1977 un premier budget constitué à 85% de contributions internationales. Le front commun présenté, au moins jusqu’en 1978, par le président issa Hassan Gouled.

Le pays apparait aujourd’hui, paradoxalement, comme le seul ilot de stabilité dans une région en crise.

Aptidon et son Premier ministre, l’Afar Ahmed Dini Ahmed, permet d’éviter le conflit ethnique et la « libanisation » du pays que beaucoup lui promettent, tout en jetant les bases d’une identité djiboutienne. Reste encore à asseoir l’existence même de la petite République en trouvant sur la scène extérieure les soutiens qui l’aideront à rompre son isolement diplomatique tout en l’aidant à faire face à ses urgences économiques.

Ce n’est pas un hasard si la date du 27 juin a été retenue. Le « père de l’indépendance », Hassan Gouled aptidon, veut en effet voir son pays devenir le 49e membre de l’Organisation de l’union africaine (OUA) dès la réunion de l’institution prévue trois jours plus tard à Addis-Abeba. Une fois l’adhésion validée, le président djiboutien part au Caire, siège de la Ligue arabe, où il sait pouvoir compter sur le soutien des Saoudiens, désireux de s’implanter dans la Corne. Quelques mois plus tard, Djibouti devient le 21e membre de l’organisation, le premier non arabe.

En quelques mois, l’arrivée des pilotes égyptiens et des instituteurs tunisiens permet la réouverture des bassins portuaires et des écoles.

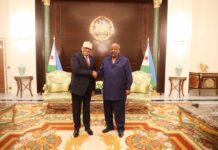

Ce soutien financier et technique arabe se révélera sans faille. C’est Riyad qui réglera la facture de « la route de l’unité » reliant Djibouti-Ville à Tadjourah, réalisée en 1988 par des ingénieurs yougoslaves. Dubaï, lui, fera définitivement rentrer le port de Djibouti dans l’ère maritime moderne en livrant clé en main le terminal à conteneurs de Doraleh à la fin des années 2000. Cet activisme diplomatique impulsé par le premier président djiboutien est perpétué par son successeur à partir de 1999, Ismaël Omar Guelleh, son ancien chef de cabinet. Ce dernier tirera le meilleur parti d’une conjonction d’évènements internationaux qui vont se succéder pour placer son pays au centre de toutes les attentions diplomatiques et militaires. De la lutte contre la piraterie et le terrorisme international à l’émergence économique d’un marché éthiopien enclavé, tout le monde semble avoir une bonne raison de s’installer dans le pays.

A commencer par la Chine, qui, depuis dix ans, y a investi plus d’une dizaine de milliards de dollars pour en faire sa porte d’entrée maritime sur le continent. Définitivement unifié depuis 2001 et la signature de l’accord de paix signé entre les communautés afar et issa après la guerre civile qui a dévasté le pays entre 1991 à 1994, Djibouti apparaît aujourd’hui, paradoxalement, comme le seul ilot de stabilité dans une région en crise.

De quoi attirer les investisseurs du monde entier et entretenir le rêve de la petite République de devenir « le Singapour de l’Afrique ». En espérant qu’il ne se réalise pas au prix de sa souveraineté.

Olivier Caslin

(Source : JEUNE AFRIQUE N° 3113 – Juin 2022)