En l’an 2000, Djibouti a transcendé son statut de nation pour incarner un idéal : celui d’une Afrique maîtresse de sa destinée. La Conférence d’Arta, plus qu’un événement politique, fut un acte philosophique majeur. Face à l’échec des modèles importés, Djibouti a réaffirmé la primauté de la fraternité africaine et de la sagesse endogène. La Conférence pour la paix de la Somalie à Arta a été une réfutation du fatalisme historique, une affirmation que l’Afrique peut penser et agir par elle-même. Ce fut un appel à décoloniser les esprits et à bâtir un avenir fondé sur nos propres valeurs.

L’an 2000,un millésime qui résonne encore comme un écho lointain, L’histoire retiendra que Djibouti, un petit pays de la Corne de l’Afrique a su défier les grands équilibres internationaux en imposant une diplomatie de la fraternité là où les puissances extérieures avaient échoué.

La Conférence de réconciliation d’Arta, tenue sous l’impulsion du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, demeure un moment fondateur pour la Somalie et, plus largement, pour l’Afrique.

Car au-delà de son rôle politique, cet événement incarne un paradigme oublié: celui d’une Afrique capable de résoudre ses propres conflits sans intervention extérieure, en d’autres termes une Afrique qui parle à l’Afrique.

En 1991, la Somalie basculait dans l’abîme après la chute du régime de Siad Barré. Déchirée entre factions rivales, prise en otage par des seigneurs de guerre et abandonnée par la communauté internationale qui la déclarait comme un état failli, celle-ci sombrait dans un cycle infernal de violence et de désintégration politique.

Les tentatives occidentales de stabilisation à l’image de l’intervention onusienne de 1992-1995 se soldaient par des fiascos cuisants.

C’est dans ce contexte qu’Ismaïl Omar Guelleh, fraîchement élu président de Djibouti, prit une initiative diplomatique sans précédent: réunir, sur une terre africaine et sous une médiation africaine, les acteurs somaliens pour tenter de reconstruire un État en ruines.

Là où les conférences antérieures avaient échoué en raison d’une approche exclusivement militaire et d’une vision tronquée de la réalité somalienne, Djibouti opta pour une démarche inclusive fondée sur la réconciliation nationale et l’intégration de la société civile dans le processus.

Mobilisation djiboutiene autour de cet évènement

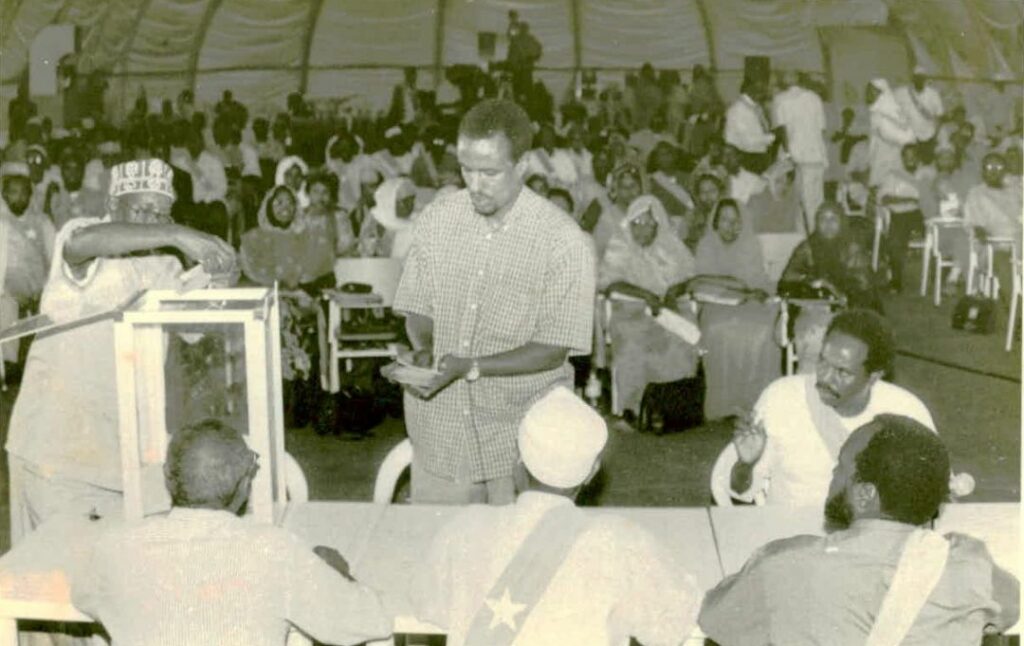

Ce qui fit d’Arta un moment unique, ce ne fut pas seulement la présence de centaines de délégués somaliens issus de toutes les couches de la société, mais aussi la mobilisation populaire djiboutienne autour de cet événement. Le peuple djiboutien, dans un élan de solidarité remarquable, fit d’Arta un symbole de fraternité africaine. Des habitants ouvrirent leurs maisons aux délégués, des nomades traversèrent des centaines de kilomètres pour offrir leurs bêtes en sacrifice, et des pêcheurs mirent à disposition leurs prises du jour pour nourrir les participants. L’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, sous l’impulsion de la Première Dame KhadraMahamoud Haid, coordonna la logistique pour garantir le bon déroulement des négociations. Loin des schémas de négociation aseptisés de Genève ou de Bruxelles, où les pourparlers de paix se résument souvent à des joutes technocratiques entre experts déconnectés des réalités locales, Arta fut une véritable initiative enracinée dans la culture politique et sociale de la Corne de l’Afrique. Au terme de longues semaines de négociations, la Conférence d’Arta permit l’émergence d’un Gouvernement National de Transition, première pierre d’un retour progressif à la normalisation en Somalie.

Ce fut la première tentative africaine réussie de restaurer une gouvernance en Somalie après une décennie d’anarchie.

L’importance de cet événement ne réside pas uniquement dans ses résultats immédiats, mais dans la démonstration qu’un pays africain, par sa seule volonté politique et sans dépendance excessive aux grandes puissances, pouvait œuvrer efficacement à la stabilité régionale.

Loin d’être un simple exercice diplomatique, Arta fut un manifeste pour une souveraineté africaine en matière de résolution des conflits.

Aujourd’hui encore à l’approche de l’inauguration d’un mémorial pour la paix à l’endroit où s’est tenu même cette dite conférence, force est de constater quecette initiative djiboutienne demeure un modèle d’inspiration pour la diplomatie africaine.

Pourquoi un Musée de la Paix est à Arta ?c’est pour la simple et unique raison de préserver la mémoire de cet épisode historique afin d’enseigner aux générations futures l’importance du dialogue et de l’unité continentale.

Mais au-delà du souvenir, une question demeure: pourquoi l’Afrique peine-t-elle à reproduire de telles initiatives ?

Pourquoi ses dirigeants s’en remettent-ils encore trop souvent à des solutions dictées par des puissances extérieures, alors que l’exemple d’Arta prouve que l’Afrique peut être maître de son destin ?

L’exceptionnalisme d’Arta, ce n’est pas un conte de fées à raconter aux enfants. Arta nous a montré que l’Afrique peut accoucher de ses propres solutions.

La question est de savoir si nous aurons le courage politique, l’audace intellectuelle, la vision panafricaine de transformer cette exception en règle.

Car tant que nous nous contenterons de copier, d’imiter, de suivre les diktats des autres, nous resterons condamnés à errer dans le labyrinthe de la dépendance. Arta nous appelle à l’action, à la réinvention, à l’affirmation d’une Afrique souveraine, maîtresse de son destin.

Said Mohamed Halato