C’était une de ces journées où la vie vous glisse une peau de banane sous le pied sans prévenir. Entre les potins d’un bistrot et le tintement des verres, un coup de fil est tombé comme un pavé dans la mare. Un gamin, des lacunes en français, et tout à coup, la table des copains s’est muée en tribunal. On a parlé de mots, de maux, et surtout de ce qu’on a laissé filer entre les doigts. Parce que le français, ce n’est pas qu’une langue, c’est une arme. Et les jeunes, eux, ils méritent qu’on leur apprenne à s’en servir.

Il y a des moments dans la vie où le quotidien vous balance une claque sans prévenir. Une de ces claques qui ne s’oublient pas, celles qui vous font vaciller, voir trente-six chandelles. Mais pas celles qui illuminent les fêtes de Noël, non. Plutôt celles, crues et sans fard, qui éclairent la réalité dans ce qu’elle a de plus brutal. C’était il y a quelques jours, autour d’une table entre amis. Une soirée ordinaire, rythmée par des conversations légères, des éclats de rire, des réflexions sur tout et rien. On parlait de la pluie et du beau temps, du prix de l’essence, des absurdités du monde. Des discussions qui tournent en rond mais qui réchauffent, comme une vieille chanson qu’on fredonne sans se lasser.

Et puis, le téléphone a sonné. Pas pour moi, non. Pour un ami. Sa femme était à l’autre bout du fil. Elle venait d’être convoquée à l’école par la prof de français. Leur fils avait, paraît-il, des « lacunes importantes ». Ces mots-là, simples en apparence, ont résonné comme un coup de tonnerre. Des lacunes. Pas des petits trous qu’on comble avec un peu d’effort. Non, des gouffres béants, des abîmes qui engloutissent des conjugaisons, des accords, des règles de grammaire.

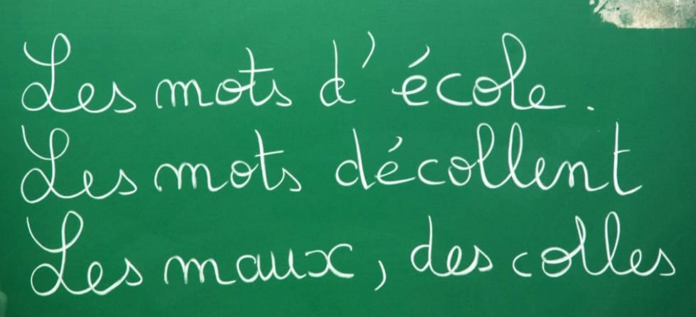

Autour de la table, le silence s’est imposé. Une seconde, peut-être deux, mais suffisamment pour que chacun sente le poids du moment. Ce n’était plus seulement une conversation anodine. C’était une confrontation avec une vérité que nous connaissons tous mais que nous préférons souvent ignorer : la langue française, C’est une arme qui juge, qui exclut, qui sanctionne. Je me suis surpris à penser à ce gamin. À ses lacunes. Mais surtout à ce qu’elles racontent. Pas seulement sur lui, mais sur nous, sur notre époque. Parce que ces lacunes ne sont pas qu’une affaire de grammaire ou d’orthographe. Elles sont le reflet d’un problème plus vaste : celui de la transmission. Le français n’est pas qu’une matière scolaire. C’est une clé. Une porte ouverte sur le monde. Une manière de penser, de structurer sa réflexion, de se connecter aux autres. C’est un patrimoine immatériel, forgé par des siècles de poésie, de littérature, de philosophie. Une langue riche, complexe, nuancée, qui a traversé les âges et inspiré des générations d’écrivains, de penseurs, d’amoureux.

Une fracture entre les générations

Mais voilà, les temps changent. Le XXIe siècle a apporté son lot de bouleversements. La technologie, avec sa rapidité et son immédiateté, a remodelé notre rapport au langage. Les mots se contractent, se simplifient, s’abrègent. Ils se font hashtags, émoticônes, messages en 280 caractères. La langue devient rapide, efficace, fonctionnelle. Mais à quel prix?

Dans cette quête effrénée d’immédiateté, quelque chose se perd : l’âme des mots. Leur profondeur, leur poésie, leur capacité à toucher, à émouvoir, à faire réfléchir. Et les jeunes, ceux qui grandissent dans cet univers numérique, sont les premiers à en payer le prix. Les lacunes en français, ces failles que les enseignants pointent du doigt, ne sont pas simplement des erreurs techniques. Elles sont le symptôme d’une société qui va trop vite, qui privilégie la performance à la réflexion, la quantité à la qualité. Elles révèlent une fracture entre les générations : d’un côté, ceux qui ont appris à écrire avec patience et méthode ; de l’autre, ceux qui jonglent avec des écrans et des claviers, mais qui peinent à maîtriser les subtilités de leur propre langue.

Pourtant, blâmer la technologie serait une erreur. Les smartphones, les réseaux sociaux, le langage SMS ne sont pas les ennemis. Ils sont des outils. Des outils puissants, qui peuvent appauvrir ou enrichir, selon la manière dont on les utilise.

La véritable question est celle de la transmission. Qu’enseignons-nous à nos enfants ? Comment leur donnons-nous les moyens d’apprivoiser cette langue magnifique ? Il ne suffit pas de leur faire réciter des règles ou de leur infliger des dictées. Il faut leur montrer que le français est bien plus qu’un ensemble de normes. C’est un moyen de s’exprimer, de rêver, de comprendre le monde.

Et cela passe par l’exemple. Par la lecture, par l’écriture, par des discussions où les mots ont un poids, une valeur. Cela passe aussi par l’éducation aux outils numériques, pour leur apprendre à utiliser ces innovations sans perdre le lien avec les richesses du passé.

Les lacunes en français ne sont pas une fatalité. Elles sont un défi. Un défi que nous pouvons relever si nous acceptons de prendre le temps. Le temps d’expliquer, de corriger, de transmettre. Le temps de montrer aux jeunes que les mots, ce n’est pas juste du vent. Que les mots, ça construit des ponts, ça ouvre des portes, ça change des vies.

Alors, la prochaine fois que vous croisez un ado qui écrit « koi29 » au lieu de « quoi de neuf », ne le grondez pas. Parlez-lui. Expliquez-lui la beauté des mots, la richesse de la langue. Et surtout, montrez-lui que derrière chaque mot, il y a une histoire, une émotion, une idée.

Parce que si les jeunes ont des lacunes, ils ont aussi une formidable capacité à apprendre, à s’adapter, à se réinventer. Et ça, c’est une opportunité. Une chance de redonner à la langue française tout son éclat.

Said Mohamed Halato