De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump remonte sur le trône des États-Unis, cette fois avec un raz-de-marée électoral qui a laissé sa rivale sur le sable. Dans un froid polaire, il a signé des décrets comme on distribue des cacahuètes, visant à redéfinir non seulement l’Amérique mais aussi son rôle sur la scène internationale. Entre protectionnisme et populisme, l’Afrique observe, entre inquiétude et opportunité, ce nouveau chapitre de la saga américaine.

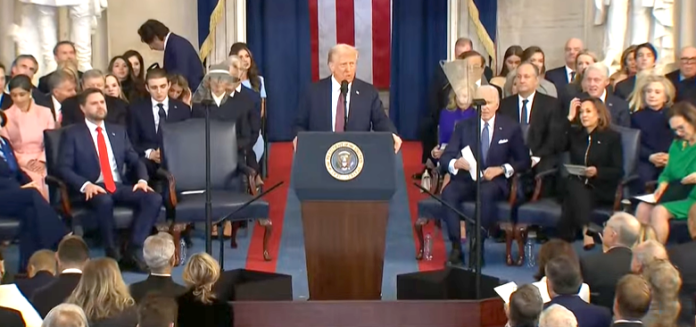

Donald Trumpa officiellement prêté serment en tant que 47e président des États-Unis, marquant un retour historique à la Maison-Blanche après sa défaite en 2020.

En raison d’une vague de froid intense, cette cérémonie d’investiture, traditionnellement organisée sur les marches du Capitole, a été déplacée à l’intérieur de la rotonde du bâtiment.

Cette décision, une première depuis 1985, n’a pas empêché des milliers de supporters de se rassembler à Washington, malgré un dispositif de sécurité exceptionnel comprenant 25 000 policiers et 48 kilomètres de barrières.

Dès son entrée en fonction, Donald Trump a annoncé la signature de plus de 200 décrets présidentiels, couvrant des domaines tels que l’immigration, les droits de douane, et la dérégulation énergétique.

Si on fait un bref retour sur l’année 2024 ce fut une victoire écrasante sur les démocrates et leur candidat, en occurrence Kamala Harris, largement commentée, on a même pu lire des titres sensationnalistes comme “Trump: L’Empire contre-attaque” qui marque une consolidation, voire une intensification, de la vague populiste amorcée lors de son premier mandat.

Plus qu’une simple victoire présidentielle, c’est fut un véritable raz-de-marée: Trump a emporté la majorité à la Chambre et au Sénat, solidifiant ainsi son emprise sur le pouvoir politique américain.

Un tel alignement des planètes, inédit depuis des décennies, lui confère aujourd’hui une influence colossale, même si le système des checks and balances constitutionnelles limite son pouvoir absolu. Pour le moment, en tout cas ; les élections de mi-mandat pourront bien changer la donne.

Les résultats, analysés comté par comté, peignent un tableau d’une Amérique profondément divisée. Un rouge flamboyant domine la carte, les grandes villes restant des îlots démocrates. Pourtant, même dans ces bastions traditionnels, des fissures apparaissent. Prenez Miami, par exemple : un basculement spectaculaire vers les républicains, symbole d’une érosion significative du soutien démocrate. On parle même d’une perte de plusieurs millions de voix par rapport à 2020, un recul vertigineux, autour de 6 à 7 millions de voix, qui témoigne d’un malaise profond au sein de l’électorat démocrate.

Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. L’inflation galopante, exacerbée par la crise ukrainienne, a indéniablement joué un rôle crucial. L’augmentation des prix de l’énergie, un sujet sensible pour les Américains, a pesé lourd dans la balance.

Trump, maître dans l’art de la communication populiste, a su habilement surfer sur cette vague d’inquiétude. Il a même réussi l’exploit de séduire une partie significative de la communauté latino-américaine, obtenant près de la moitié des voix dans certains secteurs un phénomène quasiment inédit.

À l’inverse, la campagne de Kamala Harris a été perçue par beaucoup comme terne et élitiste, trop concentrée sur une approche identitaire et une communication essentiellement axée sur les médias traditionnels et la bourgeoisie urbaine. Elle a semblé ignorer, voire mépriser, l’Amérique profonde, ce qui a limité son impact. Trump, lui, s’est présenté comme l’outsider, le champion de ceux que le Parti démocrate avait négligés depuis l’ère Clinton, résonnant avec un sentiment d’abandon ressenti par une partie importante de la population.

Certains vont même jusqu’à accuser Barack Obama d’avoir orchestré un quatrième mandat indirect via Harris, symbole d’un parti déconnecté des réalités économiques et culturelles du pays.

De ce fait cette victoire de Trump est autant le résultat d’un rejet de la politique démocrate que l’expression d’un désir de retour à une vision plus unifiée de l’Amérique. C’est une défaite pour Harris, certes, mais aussi un échec pour une gauche américaine qui doit urgemment se réinventer si elle ne veut pas voir son influence continuer à s’effriter face à une droite ayant su, avec Trump, redéfinir le populisme pour le XXIe siècle.

Mais le retour de Trump à la présidence a des implications géopolitiques considérables. Son approche de la politique étrangère, souvent qualifiée de “l’art du marché”, pourrait bouleverser les équilibres internationaux.

On s’attend à une rupture avec les traditions diplomatiques américaines, à des négociations plus agressives et transactionnelles, centrées sur les intérêts américains, avec des conséquences potentiellement majeures au Moyen-Orient et en Ukraine.

Son utilisation potentielle de la peur comme outil diplomatique pourrait obtenir des concessions, mais au prix d’une érosion de la confiance à long terme.

Le vieux continent, particulièrement inquiet, pourrait se voir contrainte à une plus grande autonomie stratégique face à un possible isolationnisme américain.

Cela pourrait stimuler une politique de défense européenne plus ambitieuse et renforcer les alliances au sein de l’UE.

Les politiques protectionnistes et le slogan “America First” pourraient également fragiliser les économies européennes, les poussant vers des mesures protectionnistes ou vers la recherche de nouveaux partenaires commerciaux.

Il convient de souligner que son retour de Trump marque un tournant majeur dans le paysage géopolitique, mettant les dirigeants européens devant le défi de réévaluer leurs stratégies face à un monde potentiellement plus instable et divisé.

Said Mohamed Halato