Dans la continuité de la politique d’amélioration de la représentation publique et politique des femmes, la loi N°1924/AN/02 4e L du 13 novembre 2002 instaure « un système de quota dans les fonctions électives, et dans l’administration de l’État » (art 1). Dans son article 2, la loi précise que : « lors des élections législatives, les partis politiques présentant des listes de candidats devront faire figurer sur leurs listes une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalente au moins à 10% des sièges à pourvoir. »

Ce système de quota est mis en place en vue de permettre aux femmes de faire leur entrée à l’Assemblée nationale après les élections législatives de 2003.

Si la mesure peut paraître audacieuse, voire courageuse, dans un contexte où le système patriarcal est très enraciné, néanmoins, l’intervention de la loi pour mettre en place un quota, tout de même assez faible, pourrait traduire, en réalité, la forte persistance des résistances à l’égard de l’évolution du droit des femmes.

Code de la famille

La loi portant Code de la famille est promulguée le 31 janvier 2002. Il organise la vie familiale dans tous ses aspects (mariage, divorce, protection de l’enfant, la filiation, la succession…etc.). Le texte s’inspire très largement du droit musulman (la charia) et du droit coutumier tout en intégrant des éléments du droit moderne. Ce code est en quelque sorte une synthèse améliorée qui formalise l’ensemble des règles préexistant et qui réglementait la vie familiale.

Le code de la famille vise à garantir les droits fondamentaux des personnes en particulier ceux de la Femme et de l’Enfant. Ainsi, il contient des dispositions nouvelles qui permettent de mettre fin à certaines discriminations. Par contre, le texte étant élaboré dans un esprit assumé de respect « des traditions djiboutiennes et des valeurs fondamentales du pays », il ne permet pas de rompre définitivement avec les vieux stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société. Ainsi, le Al Ma’doun Al Char-i, certifie le mariage et le divorce par consentement mutuel. Le code met fin à la pratique des mariages forcés et à la répudiation.

Néanmoins, l’article 7 prévoit aussi le consentement du tuteur de la femme pour sceller le mariage : « Le mariage n’est formé que par le consentement des deux époux et du tuteur de la femme ». Ce triple consentement est contraire au principe d’égalité femme/homme. Mais la disposition traduit surtout la volonté du législateur de conserver la tradition du mariage tel qu’il est célébré à Djibouti.

On retrouve aussi ce mix entre le droit moderne et le droit coutumier sur la question de l’âge légal du mariage.

L’article 13 du code fixe l’âge légal du mariage à 18 ans. Or l’article 14 ouvre la voie au mariage des mineurs en prévoyant que « le mariage des mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale est subordonné au consentement de leurs tuteurs ». Bien que rare, il est à souligner que le mariage des mineurs existe en République de Djibouti. Selon les statistiques officielles (EDIM-2006), le pourcentage de femmes mariées avant 18 ans représentait 9,5%. Sur des sujets fondamentaux comme la polygamie et le pouvoir marital, le code s’aligne sur les dispositions du droit coutumier.

L’article 22 autorise la polygamie. Toutefois, l’épouse « peut saisir le juge aux fins d’apprécier le préjudice causé par un nouveau mariage ».

Sur le pouvoir marital, l’article 31 dispose que « la femme doit respecter les prérogatives du mari en tant que chef de famille et lui doit obéissance dans l’intérêt de la famille ».

Malgré certaines dispositions qui sont clairement discriminatoires à l’égard des femmes, le code de la famille est d’un avis assez général considéré comme ayant permis d’améliorer la situation de la femme djiboutienne.

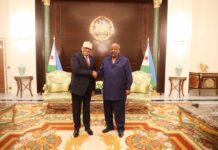

Abdallah Hersi