Pour la première fois de son histoire, Djibouti voit l’un de ses joyaux naturels accéder au rang de patrimoine mondialement reconnu. La Réserve de Biosphère des îles des Sept Frères, Ras Siyan, Khor Angar et Godoria vient d’être inscrite par l’UNESCO, consacrant la richesse écologique et culturelle de la région d’Obock. Cette distinction, saluée comme une victoire nationale, ouvre la voie à une ère nouvelle où conservation, recherche scientifique et développement durable s’unissent pour bâtir l’avenir.

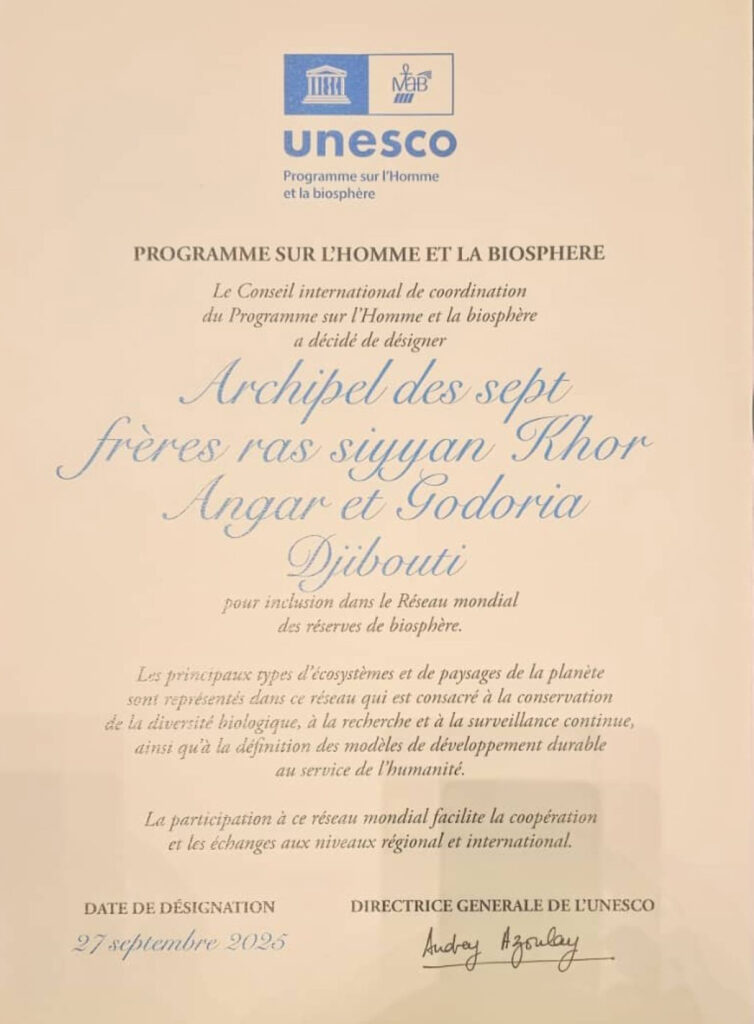

Le samedi 27 septembre 2025 restera gravé dans la mémoire collective des Djiboutiens. En effet, le pays vient d’obtenir, pour la première fois de son histoire, la reconnaissance internationale d’une partie de son patrimoine naturel avec l’inscription à l’UNESCO de la Réserve de Biosphère de l’archipel des îles des Sept Frères, Ras Siyan, Khor Angar et Godoria. Cette distinction a été officialisée lors de la 37ème session du Conseil International de Coordination du Programme « L’Homme et la Biosphère » (MAB) de l’UNESCO, tenue à Hangzhou, en Chine.

Dans une déclaration empreinte de solennité, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdoulkader Moussa Helem, a présenté cette inscription comme « une victoire nationale et un symbole d’espoir pour l’avenir ». Il a rendu hommage au Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a orienté et soutenu ce processus depuis son lancement, et dont la vision a permis à Djibouti d’aller au-delà de la seule protection nationale pour inscrire ses écosystèmes dans une dynamique mondiale.

Un patrimoine naturel d’importance mondiale

Située à l’entrée stratégique de la mer Rouge, à la jonction avec l’océan Indien, la nouvelle Réserve de Biosphère est un véritable joyau écologique. Elle rassemble des habitats côtiers parmi les plus diversifiés : récifs coralliens, mangroves, zones sableuses et eaux pélagiques. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle comprenant des espèces menacées, telles que le requin-baleine et certains mammifères marins, ainsi qu’un impressionnant couloir de migration pour les oiseaux de proie. Chaque année, entre 85 000 et 245 000 rapaces migrateurs y transitent, faisant de Djibouti l’un des points de passage ornithologiques les plus importants du monde.

Le ministre a souligné que cette richesse naturelle ne se limite pas à la faune et à la flore. Elle est aussi le reflet d’une harmonie séculaire entre l’homme et la nature. La communauté locale de la région d’Obock a toujours joué un rôle déterminant dans la préservation de cet équilibre fragile. Ses pratiques coutumières, interdisant la chasse des espèces sauvages ou la coupe abusive de bois, sont désormais reconnues au patrimoine universel, au même titre que la biodiversité qu’elles protègent.

Une nouvelle ère pour Djibouti et la région d’Obock

Au-delà de la fierté nationale, l’inscription ouvre une nouvelle ère pour Djibouti. Le ministre a présenté la réserve comme un « laboratoire à ciel ouvert», où chercheurs, étudiants et experts internationaux sont invités à approfondir la connaissance scientifique sur la taxonomie, la conservation, les savoirs traditionnels et les impacts du changement climatique. Les étudiants djiboutiens sont encouragés à développer des mémoires et thèses autour de ces thématiques, afin d’orienter les politiques publiques sur des bases scientifiques solides. Cette reconnaissance représente également un levier économique. Le développement d’un tourisme durable et d’une pêche respectueuse de l’environnement pourrait transformer la région d’Obock en pôle de croissance équilibrée, conciliant protection de l’environnement et bien-être des communautés locales. Le ministre a par ailleurs invité le secteur privé à investir dans des initiatives écologiques, afin de renforcer l’exigence de durabilité au cœur de la réserve.

Dans ses remerciements, Mohamed Abdoulkader Moussa Helem a cité l’action décisive de l’ambassadeur de Djibouti auprès de l’UNESCO, Ayeid Mousseid Yahya, ainsi que celle de nombreux collaborateurs et partenaires internationaux, dont l’Ambassade de France à Djibouti et la Région Sud de France, qui ont apporté un appui technique et financier déterminant. Il a conclu en rappelant que l’UNESCO procédera en 2035 à une évaluation pour vérifier que la réserve remplit toujours ses trois fonctions fondamentales : conservation, développement et soutien à la recherche scientifique.

« Aujourd’hui n’est pas un jour de discours, mais de célébration », a conclu le ministre, appelant les Djiboutiens à s’unir autour de cette victoire qui inscrit le pays dans le cercle des nations engagées pour la protection du patrimoine naturel mondial.

Kenedid Ibrahim