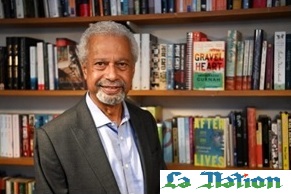

Il existe plusieurs manières de présenter le romancier Abdulrazak Gurnah, selon le point de vue d’où l’on se place. Ainsi, on peut dire qu’il est le second romancier noir d’origine africaine à recevoir le prix Nobel de littérature après le Nigérian Wole Soyinka en 1986. Mais on peut également dire qu’il est le cinquième auteur africain à recevoir cette récompense internationale après Wole Soyinka, Naguib Mahfouz (Égypte, 1988), Nadine Gordimer (Afrique du Sud, 1991) et J.M. Coetzee (Afrique du Sud, 2003).

Cela n’empêchera pas pour autant les journaux yéménites de revendiquer quelques miettes de gloire : « Gurnah a grandi en Tanzanie et a fait ses études au Royaume-Uni après y avoir trouvé refuge à la fin des années 1960, écrit Aden Time. Mais il est hadrami par ses deux parents. » Entendez : la maison de famille du prix Nobel se trouverait à Al-Dis Al-Charqiya, une ville de la province du Hadramaout, au Yemen. Quant aux Britanniques, ils voient en lui la seconde célébrité de leur pays à être née en Tanzanie, et plus précisément à Zanzibar. La première n’étant autre que le chanteur FarrokhBulsara, connu sous le nom de scène de Freddie Mercury !

Déracinement

Bien sûr, tous ont raison, mais définir Abdulrazak Gurnah par rapport à ses origines géographiques serait commettre une lourde erreur. Né à Zanzibar en 1948, l’écrivain a en effet passé sa vie, depuis son premier roman, Memory of Departure (1987), à travailler sur la question du déracinement, de l’exil, de l’appartenance à un lieu ou à une société. Si l’on voulait résumer sa démarche de manière abrupte, l’on pourrait dire que Gurnah écrit sur – et pour – les réfugiés de toutes origines. L’Académie Nobel ne s’y est pas trompée en le distinguant pour « son analyse pénétrante et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés, écartelés entre cultures et continents ». Auteur de dix romans, écrits en anglais, cet homme discret n’a cessé de raconter les histoires de ceux qui, en général, se voient ignorés par les livres d’Histoire ou renvoyés à la masse indistincte de leur grand nombre. Des réfugiés, des étudiants, des soldats indigènes des armées coloniales connus sous le nom d’askari, des petits commerçants, des employés de maison, que beaucoup préfèrent ne pas voir mais qui ont, malgré tout, une existence pleine et entière.

« UNE TERREUR VINDICATIVE S’ABATTIT SUR NOS VIES. »

Que ce soit avec By the Sea (2001) ou avec The Last Gift (2011), Gurnah s’intéresse aux réfugiés qui essaient de reconstruire leur vie au Royaume-Uni. Que laissent-ils derrière eux ? Que gardent-ils ? Que reçoivent-ils de la société qui les accueille, bon gré mal gré ?

Il sait de quoi il parle, bien entendu, puisqu’il a été contraint de fuir Zanzibar. Élevé dans la religion musulmane, il grandit sur cette île alors sous protectorat anglais. Après l’indépendance, accordée le 10 décembre 1963, une violente révolution frappe l’île, entraînant massacres et pillages, notamment à l’encontre des commerçants arabes et indiens. « Des milliers de personnes furent massacrées, des centaines furent emprisonnées et des communautés entières furent expulsées, écrit Gurnah. Avec les tourments et les persécutions qui suivirent, une terreur vindicative s’abattit sur nos vies. »

« L’ÉCRITURE EST NÉE DE LA SITUATION DANS LAQUELLE JE ME TROUVAIS : PAUVRETÉ, MAL DU PAYS… »

En compagnie de son frère, Gurnah trouve le moyen de fuir vers l’Angleterre à la fin des années 1960. Il y devient enseignant à l’université du Kent, spécialiste des lettres anglaises et des études postcoloniales. « L’écriture est née de la situation dans laquelle je me trouvais, a-t-il confié au Guardian, c’est-à-dire la pauvreté, le mal du pays, l’absence de qualification, d’éducation. Quand vous êtes dans cet état de misère, vous commencez à coucher les choses par écrit. Je ne me suis pas dit : “Tiens, je vais écrire un roman”. »Aujourd’hui à la retraite et installé à Canterbury, l’essayiste et romancier savoure une consécration qui fut longue à venir et se demande ce qu’il fera des 840 000 livres sterling [995 000 euros] que représente le prix. Son éditrice, Alexandra Pringle, se réjouit qu’une certaine injustice soit enfin réparée : « C’est l’un des plus grands écrivains africains vivants, et personne n’avait vraiment prêté attention à lui. Ça me tuait ! », a-t-elle déclaré au Guardian.Racisme sans fardEn France, seuls trois des romans de Gurnah ont été traduits (Paradise, Près de la mer, Adieu Zanzibar) et ils ne sont, pour l’heure, plus disponibles à la vente. Un manque d’attention à une cause qui fait pourtant souvent la une des journaux ? C’est possible. Raison de plus pour en faire des romans. Au Guardian encore, Gurnah déclarait : « Le sujet des déplacements [de populations] est la grande affaire de notre époque, celle de ces gens qui doivent reconstruire et refaire leur vie loin de l’endroit où ils sont nés. Et il existe plusieurs dimensions à ce problème. De quoi se souviennent-ils? Comment vivent-ils avec ce dont ils se souviennent ? Comment vivent-ils avec ce qu’ils trouvent ? Ou, en effet, comment sont-ils reçus ? »

« LES LOIS SUR

LES RÉFUGIÉS SONT

SI MESQUINES

QU’ELLES ME PARAISSENT

CRIMINELLES. »

Lui-même, se souvient d’avoir été victime, à son arrivée, d’un racisme direct, sans fard. Si les choses semblent s’être améliorées de ce point de vue – le langage s’est policé –, le rapport aux migrants reste violent. « Nous avons de nouvelles lois portant sur la détention des réfugiés et des demandeurs d’asile qui sont si mesquines qu’elles me paraissent criminelles », dit-il.

Domination coloniale allemande

Au cœur de son œuvre, il y a aussi la question coloniale. Dans son deuxième roman, Paradise (1994), qui se déroule juste avant la Seconde Guerre mondiale et raconte notamment comment les troupes allemandes enrôlaient des Africains de force. Dans son dernier roman, Afterlives (2020), qui s’ouvre sur la rébellion des Maï-Maï (1905-1907) contre la domination coloniale allemande, et narre le destin de communautés cherchant à survivre en dépit des règles imposées par les puissances occupantes successives. L’Allemagne exerça son autorité sur le Tanganyika jusqu’en 1919, puis les Britanniques s’emparèrent du pouvoir et le gardèrent jusqu’à l’indépendance, en 1964. Présenté ainsi, le nouveau Nobel a tout d’un écrivain engagé. Il ne faut pourtant pas le réduire à cette dimension. Si la fiction est pour lui un moyen d’informer, elle est aussi un moyen de raconter, de donner du plaisir et de rendre compte d’une expérience après tout universelle : d’une certaine manière, nous sommes tous des réfugiés ou des exilés. Gurnah, lui, n’est retourné à Zanzibar que dix-sept ans après son départ. Il était terrifié, il craignait sa réaction comme celle des autres. Mais tout s’est bien passé, tout le monde a été heureux de le revoir.

Source : jeune Afrique