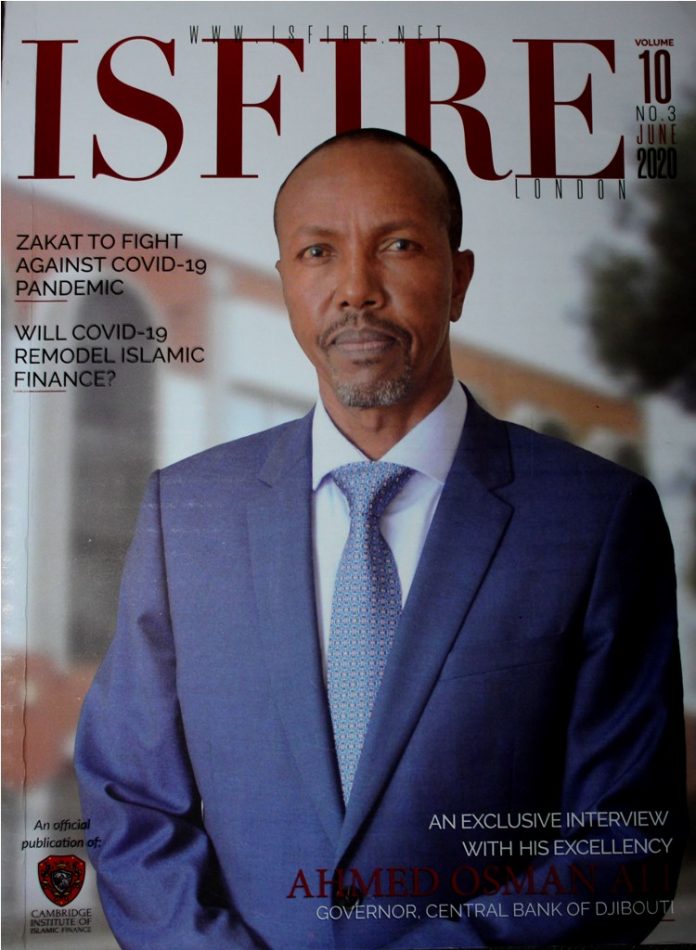

« Le développement soutenu des banques islamiques dans le pays, leurs remarquables contributions à la croissance et au développement économique sont autant de satisfactions qui nous confortent dans nos orientations et ambitions stratégiques » déclare le gouverneur de la Banque Centrale, Ahmed Osman Ali

Le Gouverneur de la Banque centrale de Djibouti M.Ahmed Osman Ali a accordé une interview

au Magazine bimensuel ISFIRE (Islamic Finance Revue) dans son édition paru en juin dernier.

Dans cet entretien, il évoque les progrès accomplis par notre pays dans le développement du secteur financier et particulièrement les nombreuses réformes qui ont été entreprises dans ce domaine. Aussi, il évoque comment la BCD a participé à l’effort national visant à lutter contre la pandémie du covid 19. Voici l’intégralité de cette interview.

Djibouti a dynamisé le marché est-africain de la banque et de la finance islamiques et a été reconnu comme un chef de file régional par les Global Islamic Finance Awards (GIFA) en 2017 lorsque Son Excellence Ismail Omar Guelleh, Président de Djibouti, a été honoré du Global Islamic Prix du leadership financier. Comment la Banque centrale de Djibouti a-t-elle contribué à offrir des conditions équitables aux banques islamiques du pays?

La distinction reçue par le Président de la République, S.E Monsieur Ismail Omar Guelleh en 2017, pour son engagement et son leadership est pour nous une consécration et une reconnaissance des importants efforts et des réformes engagés depuis le début des années 2000 pour transformer et développer notre secteur financier.

Compte tenu, en effet, des caractéristiques de notre pays qui est faiblement doté en ressources naturelles mais disposant d’une excellente position géostratégique et d’un certain nombre d’avantages comparatifs, la promotion d’une place financière forte et la construction d’une plateforme portuaire et logistique à rayonnement international sont les piliers principaux de notre stratégie de développement.

Ainsi, les réformes entreprises dans cette voie ont permis de transformer en profondeur notre secteur financier qui s’est vu densifié en nombre d’opérateurs et diversifié en termes d’activités et de produits financiers. Ne comptant seulement que 2 banques conventionnelles et 5 auxiliaires financiers en 2006, ce secteur se compose aujourd’hui de 36 institutions financières, toutes formes juridiques et activités confondues, pour une population de moins d’un million d’habitants.

C’est dans ce foisonnement qu’est née la finance islamique qui demeure relativement encore jeune à Djibouti où le premier établissement bancaire à caractère islamique s’est établi en 2006.

Aussi, dans un contexte où la culture bancaire dominante étant celle de la banque conventionnelle, nous avons œuvré pour prévenir la marginalisation de la finance islamique en adoptant des normes qui lui sont propres et en phase avec les standards internationaux (corpus juridique et réglementaire, dispositifs prudentiels, Comité de Charia, etc.) qui lui permettent d’évoluer sous les meilleurs auspices. Dans le même temps, les efforts sont orientés dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités en direction des banques islamiques et du personnel en charge de la supervision au sein de la Banque Centrale.

Les banques islamiques, actuellement au nombre de trois sur douze banques en activité, ont su pour leur part très vite s’adapter, gagner des parts de marché et voir leurs activités croitre rapidement.

Aujourd’hui, l’actif des banques islamiques représente un peu plus de 25% de l’actif bancaire total, contre seulement 1,2% en 2006. Les dépôts collectés par ces banques, en progression annuelle de 20%, représentent actuellement 19,3% de l’ensemble des dépôts du système bancaire, tandis que le volume des crédits octroyés par ces banques se situe en proportion à 20,2% du total des engagements bancaires.

Par ailleurs, les banques islamiques contribuent fortement à l’amélioration de l’inclusion financière et le développement des services bancaires, détenant à elles seules 36% du nombre d’agences bancaires, 50,5% du nombre de comptes bancaires et 43% du nombre de distributeurs automatiques de billets.

Enfin, l’organisation annuelle d’un Sommet international sur la finance islamique à Djibouti depuis 2012 participe à cet effort de promotion et a contribué à la propagation et à l’expansion de l’industrie financière islamique dans la région.

«… notre ambition est d’ériger Djibouti en Hub financier à rayonnement international, capable

d’offrir la gamme la plus étendue d’activités, de produits et de services financiers, de manière compétitive et viable…»

Depuis la création de la Banque centrale de Djibouti en 1979, vous êtes le troisième gouverneur de la Banque centrale. C’est sous votre direction que la banque islamique a vraiment progressé dans le pays. Quelles sont les réelles opportunités disponibles à Djibouti pour les acteurs mondiaux et régionaux de la banque et de la finance islamiques ?

J’aimerais avant d’aller plus loin sur cette question apporter une précision quant à votre propos qui m’attribue l’entière parenté des progrès enregistrés en matière de finance islamique.

Comme je l’ai dit précédemment, les performances que nous enregistrons dans ce domaine sont le fruit des réformes initiées au début des années 2000. Aussi, il convient de souligner que ce vaste chantier a été pensé et lancé par notre défunt Gouverneur, Feu Djama Mahamoud Haid décédé en janvier 2013, Paix à son âme. Véritable visionnaire et leader que j’ai eu l’honneur de seconder durant tout son mandat, il a été l’architecte du développement de notre secteur financier. Nous avons repris le flambeau et continuons sur la même trajectoire et vision stratégique pour consolider les acquis et ancrer dans la stabilité et la durée le développement de notre place financière.

Si je reviens à votre question, Djibouti présente effectivement de réelles opportunités à l’endroit des opérateurs bancaires et financiers islamiques, tant sur le plan régional qu’international.

Capitalisant sur sa stabilité politique, dans une Région en proie à l’instabilité, Djibouti a su, en l’espace de ces deux dernières décennies, hisser son économie au niveau des pays émergents d’Afrique, à la faveur d’importantes réformes macroéconomiques et d’investissements massifs dans les secteurs porteurs (transport, télécommunication, énergie, etc.), mais également dans les secteurs sociaux (éducation, santé, eau, etc.).

Il va sans dire que, dans ce contexte dynamique, les nombreux projets de développement publics et privés visant à consolider la croissance et le développement nécessitent d’importants financements. Notre pays regorge par ailleurs, à l’instar des autres pays africains, de nombreux atouts et potentialités inexploités dans divers secteurs (tels que le tourisme, la pêche, l’industrie extractive et de transformation, la production énergique et, notamment les énergies renouvelables) qui demandent à être exprimés et valorisés par les investisseurs.

En outre, malgré la forte expansion du secteur bancaire à Djibouti, ces dernières années, le taux de bancarisation se situant actuellement à 25% demeure encore faible, sans parler de l’accès au vaste marché régional et, notamment du COMESA, qui sont autant d’opportunités et de perspectives.

Oui, nous avons de solides atouts et un formidable potentiel dans la finance islamique, comme d’ailleurs partout ailleurs en Afrique. L’Afrique demeure sans conteste le continent qui offre les perspectives les plus prometteuses en termes économiques et d’investissements.

Aussi, Djibouti, terre d’Islam et carrefour commercial entre l’Afrique et l’Asie, se pose tout naturellement comme la place indiquée pour l’épanouissement de la finance islamique en Afrique.

Pensez-vous qu’un centre bancaire et financier islamique offshore, comme le Centre financier islamique de Dubaï (DIFC) et le Centre financier international d’Astana (AIFC), soit une proposition viable pour Djibouti ?

Comme je l’ai précédemment indiqué, notre ambition est d’ériger Djibouti en Hub financier à rayonnement international, capable d’offrir la gamme la plus étendue d’activités, de produits et de services financiers, de manière compétitive et viable.

Dans cette optique, nous nous efforçons d’instaurer l’environnement adéquat et de réunir les conditions optimales pour atteindre les objectifs visés, en mobilisant toutes les énergies et les ressources nécessaires disponibles.

A ce titre, la mise en place de Centre bancaire et financier islamique offshore, tel que la DIFC ou encore l’AIFC, sont autant de perspectives envisageables.

Dans quelle mesure l’instabilité politique en Somalie voisine a aidé Djibouti à se développer en tant que centre financier régional ?

De manière générale, les instabilités au niveau de la sous-région ont tendance à impacter l’activité économique nationale et, notamment la chaine de transport/logistique qui est un pilier essentiel du modèle de croissance de Djibouti axé sur les services.

Sur le plan financier, cependant, Djibouti capitalise sur ses atouts et avantages concurrentiels pour bâtir et développer son Centre financier. Il s’agit, entre autres, de : i) un système monétaire stable en vigueur depuis 1949, ii) un cadre macroéconomique performant, iii) un environnement général des affaires particulièrement incitatif, iv) les infrastructures de communication des plus performantes en Afrique, v) un système économique libéral garantissant une liberté totale de mouvement des capitaux et l’absence de contrôle de change, vi) un cadre fiscal incitatif consacrant l’exonération des produits financiers et des investissements productifs, etc.

Ainsi, ces atouts essentiels ont longtemps conféré une solide réputation à la place financière Djiboutienne, où les opérateurs de la sous-région venaient domicilier leurs opérations et loger leurs avoirs, ce qui préfigurait déjà d’un statut de plateforme financière pour la sous-région que nous entendons élargir à l’échelle plus régionale et continentale.

L’année dernière, le rapport national de la finance islamique sur Djibouti a été publié par l’Institut islamique de recherche et de formation (IRTI) de la Banque islamique de développement (BID). Pouvez-vous partager quelques-unes des principales conclusions de ce rapport et des leçons clés pour le secteur à l’avenir?

La publication du Rapport-pays sur la finance islamique en République de Djibouti réalisé par l’IRTI présente un bon aperçu de l’évolution de la finance islamique à Djibouti, ses perspectives et challenges à court-moyen horizon, avec un éclairage sur les efforts devant être fourni pour promouvoir davantage cette industrie dans notre pays.

Le Rapport note ainsi, qu’en dépit des progrès notoires accomplis par Djibouti en matière de finance islamique, il reste encore du chemin à parcourir pour exprimer son plein potentiel. Il s’agit pour l’essentiel de :

– Relever le faible niveau de bancarisation des adultes ne dépassant pas les 25%, malgré la multiplication des institutions financières depuis 2006;

– Accroitre la diversification au niveau de l’offre de produits financiers islamiques et au niveau de la pénétration géographique du marché ;

– Améliorer la communication pour sensibiliser la population sur les produits et services financiers islamiques qui demeure encore peu informé, malgré la tenue d’un Sommet annuel de la Finance Islamique à Djibouti depuis 2012;

– S’accommoder du faible degré de standardisation des pratiques de la finance islamiques nées des divergences des courants de pensée islamique ;

– Promouvoir l’installation d’opérateurs en assurance islamique, actuellement absent du marché malgré l’existence d’un cadre juridique spécifique ;

– Étoffer l’arsenal juridique encadrant les activités de finance islamique, avec notamment l’adoption du cadre réglementaire pour les Sukuks ;

-Combler enfin les déficits en formation et en ressources humaines qualifiées dans le domaine de la finance islamique.

Bien que l’ancrage de la finance islamique dans le paysage financier de Djibouti soit désormais acquis, tant auprès de la clientèle de professionnels que des particuliers, il n’en demeure pas moins qu’il nous faut agir impérativement sur l’ensemble des faiblesses répertoriées pour donner à la finance islamique sa véritable dimension et la place qu’est la sienne dans un pays majoritairement musulman, comme le nôtre.

Quels sont les facteurs clés qui peuvent permettre à Djibouti d’améliorer sa position sur le marché mondial en tant qu’environnement d’investissement compétitif avec un profil attractif pour les investisseurs étrangers ?

Djibouti dispose, en effet, de nombreux atouts et de dispositions avantageuses qui lui confèrent un environnement compétitif sur la scène internationale et la rende attractive aux yeux des investisseurs étrangers.

Le premier facteur de la compétitivité de Djibouti, c’est incontestablement sa position géostratégique. Porte d’entrée du vaste marché du COMESA (plus de 400 millions d’habitants) et situé à l’entrée de la mer rouge, point de passage du plus grand trafic de transport maritime (60% du trafic mondial), Djibouti se place en véritable hub logistique et commercial au carrefour entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Les investissements étrangers massifs au niveau des ports et des Zones franches, durant ces dernières années, en sont une bonne démonstration. Djibouti dispose, par ailleurs, d’une place financière sure et fiable avec une monnaie stable indexée au Dollar US, librement convertible et exempt de tout contrôle de change. Ainsi, en plus de rassurer les anticipations des opérateurs économiques sur les risques de fluctuation monétaire, le système financier djiboutien permet une liberté totale de mouvement des capitaux (transferts de devises, libre rapatriement des retours sur investissement, etc.), un avantage majeur dans la région et à l’échelle continentale.

Le cadre macroéconomique performant, caractérisé par une croissance forte et résiliente avec une inflation structurellement maîtrisée, dans un environnement économique des plus libéraloù toute barrière et discrimination en matière d’accès à la propriété industriel et commercial est proscrite, concoure, d’autre part, à l’attrait du pays.

Aussi, en plus de ses solides atouts et avantages stratégiques, Djibouti s’est, à force de réformes entreprises tout au long de ces dernières années, doté d’un environnement des affaires des plus propices pour attirer investisseurs, opérateurs et porteurs de projets de tout horizon.

C’est ainsi que, tour à tour, les dispositions dans des domaines aussi variés que la protection des investisseurs, le règlement de l’insolvabilité, les procédures de démarrage d’entreprises, l’obtention de crédit, l’exécution des contrats, l’enregistrement des biens, le commerce transfrontalier et, j’en passe, ont été révisées pour assainir notre climat des affaires et consolider la bonne réputation de notre pays sur la scène internationale. Ces nombreuses réalisations ont d’ailleurs permis à Djibouti de bondir dans le classement Doing Business de la Banque Mondiale à un honorable rang. Enfin, sur le plan de la fiscalité, des conditions d’attraction exceptionnelles avec diverses incitations, d’exonérations et beaucoup de facilités sont offertes aux investisseurs pour mettre en œuvre leur projet, durant les cinq à 10 premières années d’activité.

Comment le COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) peut-il assurer un développement et une intégration économique et financière plus étroite dans la région après le COVID-19 ?

Petite économie ouverte et fortement extravertie, axée sur les activités de service à forte valeur ajoutée, c’est tout naturellement que Djibouti a orienté sa stratégie de développement vers la voie de l’intégration économique régionale pour dépasser les limites liées à la taille de son marché et de sa population. C’est ainsi que Djibouti fait figure de membre fondateur du COMESA.

L’épidémie actuelle du Covid-19 est un phénomène tragique qui a touché le monde dans son ensemble avec un fort impact socio-économique sur les pays et blocs régionaux. Nous restons persuadés qu’après cette parenthèse difficile, les économies se rétabliront progressivement et le COMESA confirmera sa vocation d’être un formidable et vaste territoire d’échanges, de création de richesseset de développement. En tout cas, nous y contribuons de concert avec tous les Etats-membres et réalisons d’importantes avancées dans le processus de convergence et d’intégration.

En ma qualité de Président en exercice du Bureau du Comité des Gouverneurs des Banques Centrales du COMESA, je peux vous dire que nous sommes dans la bonne voie et sommes très confiants.

Djibouti a réussi à maintenir le niveau d’inflation dans le pays en fournissant des filiales sur l’alimentation et le pétrole. Comment cette pandémie actuelle affectera-t-elle la structure économique globale et quelles mesures proposez-vous de prendre pour éviter l’inflation ?

L’inflation demeure structurellement basse à Djibouti, en moyenne inférieure à 3% sur longue période. Cette performance, outre les mesures fiscales en faveur des produits alimentaires, reste essentiellement liée à la politique monétaire et à la préservation du système monétaire de type Currencyboard en vigueur à Djibouti.

Ce système monétaire instauré en 1949, c’est-à-dire sous l’époque coloniale, est basé sur une parité fixe avec le Dollar US. Pour maintenir la parité, l’intégralité de la monnaie fiduciaire émise par la Banque Centrale de Djibouti est pourvue d’une couverture proportionnelle en devises.

Aussi, la République de Djibouti, depuis son accession à l’indépendance en 1977, reste toujours attaché à ce système monétaire dont la crédibilité et la stabilité sont vertueuses pour l’économie du pays avec, notamment : i) la stabilité de l’ancrage monétaire qui contribue à asseoir une stabilité extérieure en même temps qu’une maîtrise de l’inflation intérieure ; ii) la garantie d’une totale et libre convertibilité du Franc Djibouti en toutes devises étrangères ; iii) l’interdiction du financement monétaire des déficits dictée par le système impose au Gouvernement une certaine discipline budgétaire.

Dans le contexte actuelle, la pandémie du Covid-19 impacte fortement, à l’instar des pays à travers le monde et, notamment en Afrique, l’activité économique, la croissance et l’emploi à Djibouti. Il existe, par ailleurs, des pressions inflationnistes qui peuvent être liées aux pénuries de produits alimentaires et pharmaceutiques, mais devront être cantonnées à 3% en 2020, selon les estimations, soit la même variation en glissement annuel qu’en 2019.

Les Autorités nationales ont, toutefois, pris des mesures pour renforcer les stocks stratégiques de produits alimentaires et le contrôle des prix de vente pour contrer les tendances inflationnistes.

« La Vision 2035 ambitionne de faire de Djibouti un Pôle économique, commercial et

financier régional et international qui assure le bien-être des Djiboutiens dans un environnement

de paix, sécurisé et propre. »

Vous avez reçu le titre de Banquier central de l’année 2018 aux Global Islamic Finance Awards 2018. Comment cette réalisation a-t-elle été monumentale dans la prolifération de la finance islamique à Djibouti ?

Cette distinction, après celle du chef de l’État, est une considération supplémentaire qui traduit une honorable reconnaissance de notre modeste contribution au développement de la finance islamique.

Le développement soutenu des banques islamiques dans le pays, leurs remarquables contributions à la croissance et au développement économique sont autant de satisfactions qui nous confortent dans nos orientations et ambitions stratégiques. D’ailleurs, les solides performances et la réussite des banques islamiques en activité contribue à attirer de nouvelles institutions et, notamment les banques conventionnelles qui envisagent d’ouvrir des guichets islamiques.

Pour notre part, nous avons encore d’importants challenges et défis à relever et devons redoubler d’efforts pour libérer le formidable potentiel de la finance islamique sur notre sol et dans la région.

Quel est votre objectif personnel pour les 12 à 18 prochains mois en termes de réalisation de la Vision 2035, en particulier en ces temps incertains ? Quels changements espérez-vous mettre en œuvre ?

La Vision 2035 ambitionne de faire de Djibouti un Pôle économique, commercial et financier régional et international qui assure le bien-être des Djiboutiens dans un environnement de paix, sécurisé et propre. Dans ce cadre, les objectifs assignés au secteur financier participent à la diversification et à la compétitivité de l’économie, avec un rôle moteur au secteur privé, à travers la mise en place d’une stratégie adéquate de financement et de préservation des équilibres financiers.

Mais pour l’heure, compte tenu des instants difficiles et incertains liés à la pandémie de Covid-19, les priorités immédiates sont orientées vers les mesures de relance et de soutien à l’économie (résilience des entreprises et des ménages, préservation de l’emploi, etc.).

Les actions entreprises dans ce cadre par la Banque Centrale visent notamment à inciter les établissements bancaires de la place à apporter leurs contributions au plan national de riposte en accordant des reports d’échéances et des solutions de financement appropriées à leurs clients en difficulté.

Pour soutenir ces initiatives, la Banque Centrale s’est engagée à assouplir provisoirement ses dispositifs réglementaires et étudier avec les banques de la place les mesures les plus appropriées pour soutenir l’économie.

En parallèle, nous continuons de dérouler notre plan d’actions visant à promouvoir l’inclusion financière, le financement des PME/PMI, la modernisation de l’architecture et des infrastructures financières nationales. Sur ce plan, sont attendues la mise en place prochaine d’un système de transfert automatisé couplé d’une chambre de compensation électronique, d’un nouveau Registre des crédits entièrement automatisé et accessible en ligne et l’entrée en vigueur de la monnaie électronique et du mobile banking, après la récente opérationnalisation d’un Fonds de garantie des crédits en direction des PME/PMI et du Registre des Suretés Mobilières.

Quelles leçons les autres pays de la région peuvent-ils tirer de Djibouti, s’ils veulent développer la banque et la finance islamiques ?

Il n’y a pas de recette miracle en réalité. Mais pour l’essentiel, il s’agit de mettre en œuvre les réformes idoines pour doter le pays des instruments juridiques et réglementaires appropriés, assainir l’environnement des affaires pour ouvrir l’économie aux opérateurs institutionnels et attirer les investisseurs. La promotion et le développement de l’activité financière islamique nécessite, par ailleurs, d’importants programmes de formations et de renforcement de capacités, aussi bien au niveau des établissements financiers que des autorités de régulation et de contrôle.

Une fois ces conditions réunies, il n’y a plus qu’à laisser le marché faire le reste.

Souhaitez-vous transmettre un message à la jeune génération de praticiens de la banque et de la finance islamiques ?

Oui bien sur, j’aimerais dire à la jeune génération de praticiens en finance islamique que l’avenir est radieux. L’industrie est encore balbutiante en Afrique et a faiblement investit le reste du monde, ce qui augure d’un formidable potentiel de croissance au cours des années à venir.

Dans cette perspective, il importe au plus haut point de pallier à l’insuffisance de compétences et d’expertises qui demeure un frein à l’expansion de cette industrie.

Aussi, j’exhorte les jeunes à se lancer dans cette voie et de s’y former et j’invite les opérateurs et les institutions financières internationales à s’intéresser davantage au continent africain qui présente beaucoup d’opportunités d’affaires et de potentialités de croissance pour la finance islamique.