Autrefois sanctuaire du foyer, la cuisine s’est peu à peu effacée devant l’essor du fast-food et des repas pris à l’extérieur. Sous l’influence du cinéma, du marketing global et d’une ingénierie alimentaire redoutable, nous avons troqué le mijoté familial contre le burger calibré. Derrière ce basculement se cache une révolution culturelle et économique profonde, qui redéfinit notre rapport à la nourriture, au temps et même à la convivialité.

Pourquoi aimons-nous manger au restaurant, fast food pour d’autres dehors ? au lieu de manger comme dans tout foyer la nourriture faite à la casa ? Pourquoi avons-nous perdu cette habitude de manger à la maison ?

Il fut un temps, pas si lointain, où le cœur du foyer battait au rythme de la cuisine. Le souvenir des repas préparés par nos mères ou nos grands-mères, cette cuisine simple, authentique et nourrissante, reste gravé dans nos mémoires collectives.

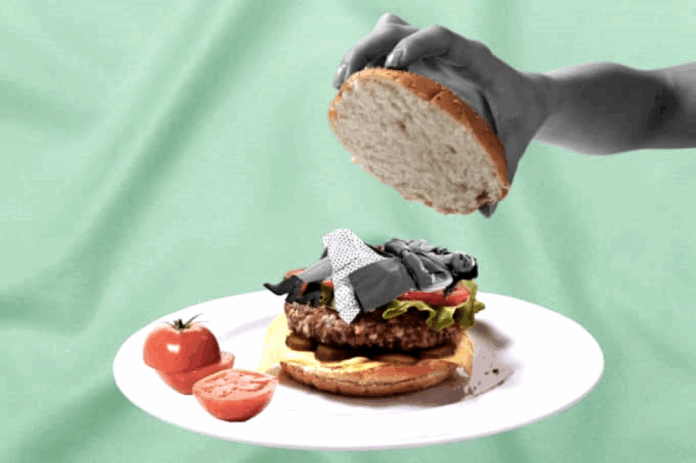

Pourtant, aujourd’hui, une scène bien différente se dessine: nous pressons dans les centres commerciaux pour un dîner rapide, les livreurs à vélo sillonnent nos rues, et le « fait maison » est devenu une exception plutôt qu’une norme. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avons-nous, pour beaucoup, troqué le plat mijoté contre le burger sous cellophane ?

Cette transformation ne s’est pas faite par hasard; elle est le fruit d’une influence culturelle et économique profonde, aussi subtile que puissante.

Le basculement a commencé avec l’arrivée d’un nouvel imaginaire. Comme vous le soulignez, le cinéma a joué un rôle de premier plan.

Les héros de Hollywood (cette scène d’ouverture dans Pulp Fiction ou Samuel L Jackson avec John Travolta ou Travolta raconte de son expérience culinaire lorsqu’il était en Holland en est un exemple frappant) parle de Mac Do ne cuisinent pas; ils croquent dans un burger ou sirotent un soda.

Le fast-food dans sa généralité est devenu synonyme de modernité, de liberté et de rapidité. Ceux qui revenaient d’études à l’étranger rapportaient avec eux ce mode de vie « cool », une rupture bienvenue avec les traditions perçues comme contraignantes, en d’autres termes une influence culturelle et économique profonde. Un exemple parlant de cette influence est le cow-boy Marlboro des années 1990 était partout sur les boutiques à Djibouti. Cette campagne publicitaire légendaire n’a pas seulement vendu des cigarettes à nos parents; elle a vendu un mythe, un idéal de virilité et de liberté.

De la même manière, le fast-food vend un style de vie. Le burger n’est pas qu’un sandwich ; il est une icône du soft power américain, un concept théorisé par le politologue Joseph Nye. Il incarne une promesse d’efficacité et de plaisir immédiat, transformant en profondeur nos cultures culinaires sans jamais utiliser la force, mais bien la séduction. Chaque bouchée nous fait entrer un peu plus dans cet imaginaire où « tout est possible, tout va plus vite, tout est plus grand».

Mais cette révolution ne serait rien sans une ingénierie alimentaire redoutable: la palatabilité. Ce terme scientifique désigne le plaisir que l’on ressent en consommant un aliment. L’industrie agro-alimentaire en a fait son principal outil de rentabilité. Le but n’est plus seulement de nourrir, mais de créer une expérience si agréable que le cerveau en redemande. Les aliments ultra-transformés sont les champions de cette catégorie. Ils sont conçus en laboratoire pour atteindre un « point de félicité » (ou bliss point), cet équilibre parfait entre sucre, gras et sel qui active avec une puissance démesurée le système de récompense de notre cerveau.

Des études comparent même leur potentiel addictif à celui du tabac. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Philip Morris, le géant du tabac, a racheté des entreprises comme Kraft dans les années 80, transférant son savoir-faire en matière de marketing et de création de la dépendance.

Le résultat est une forme d’addiction sournoise. Exemple on a tous vu un gamin en train de pleurer pour vouloir manger un burger avec frite, ou encore comment les restaurants fast food au Mall sont rempli…la dépendance à ces produits est révélatrice.

Notre cerveau, habitué à ces saveurs intenses, finit par trouver les aliments naturels, comme les légumes fades et peu désirables. Nous ne sommes plus face à un simple manque de volonté, mais à un mécanisme neurochimique savamment entretenu. Cette double influence, culturelle et industrielle, a trouvé un terreau fertile dans nos sociétés en pleine mutation.

L’urbanisation, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail et l’accélération des rythmes de vie ont fait de la commodité un critère de choix essentiel. Le fast-food et les plats livrés ne sont pas seulement « cool » et «bons» (au sens de la palatabilité) ; ils sont surtout incroyablement pratiques.

Les familles (et moi y compris) qui se retrouvent au centre commercial pour « sortir de la routine » ne font que répondre à un environnement entièrement pensé pour elles.

L’acte de manger n’est plus seulement une nécessité nutritive ou un moment de partage familial ; il est devenu un acte de consommation, un loisir, une solution à un manque de temps chronique. L’obsolescence programmée que vous évoquez pour les objets trouve ici son pendant alimentaire : des produits conçus pour être désirés, consommés rapidement, et désirés à nouveau, dans un cycle sans fin qui assure la rentabilité de toute une industrie.

Said Mohamed Halato