La littérature de jeunesse djiboutienne d’expression française constitue un champ singulier, encore peu exploré par la recherche académique, mais d’une richesse insoupçonnée. Elle naît à la croisée de l’histoire sociale, de la tradition orale et des dynamiques contemporaines liées à l’éducation et à la diaspora. Dans un pays où l’écrit s’est longtemps confondu avec le pouvoir colonial, la création littéraire s’est progressivement émancipée pour devenir un instrument d’affirmation culturelle et identitaire

La spécificité de cette littérature tient d’abord à la place centrale de l’école dans sa genèse. À Djibouti, le profil de l’écrivain se confond souvent avec celui de l’enseignant. Ces auteurs-éducateurs considèrent l’écriture comme un prolongement naturel de leur mission pédagogique. Enseigner et écrire deviennent alors des gestes complémentaires : transmettre le savoir, former les enfants et, à travers la littérature, les préparer à comprendre le monde qui les entoure.

Édouard Duchenet, enseignant à l’époque coloniale, illustre parfaitement ce lien entre éducation et création. Dans ses transcriptions de berceuses traditionnelles, chantées par les femmes à leurs bébés garçons, il ne se contente pas de préserver un patrimoine oral menacé par l’écrit colonial : il introduit également ces textes dans l’espace scolaire afin de faciliter l’apprentissage du français et de valoriser la richesse esthétique et éducative des traditions locales. Ces berceuses n’étaient pas de simples chants d’apaisement ; elles véhiculaient des valeurs fondamentales pour l’enfant, telles que le courage, l’honneur et la bravoure, en le projetant dans l’imaginaire collectif de sa communauté.

De cette manière, l’écriture devient un instrument pédagogique et identitaire. Pierre Bourdieu évoque, à travers son concept de « champ de production restreinte », l’importance de la position de l’écrivain dans un système de production symbolique structuré. À Djibouti, le champ scolaire agit comme ce lieu de genèse, où les enseignants-écrivains inscrivent leurs créations dans une continuité avec la tradition orale, tout en les adaptant aux exigences de la modernité et de l’instruction formelle. L’école n’est pas simplement un lieu d’apprentissage : elle devient le moteur d’une nouvelle culture écrite, héritière des contes, chants et proverbes qui ont longtemps structuré la société nomade du pays.

L’école et la tradition orale : une littérature de jeunesse enracinée

La littérature jeunesse djiboutienne se construit à partir d’une triple dynamique fondatrice : une vocation pédagogique issue de l’école, un héritage culturel lié à l’oralité, et un champ éditorial et diasporique en émergence. Ces trois dimensions se combinent pour créer une littérature hybride, à la fois enracinée localement et ouverte sur le monde.

Le roman Abdi, l’enfant du Territoire Français des Afars et des Issas, publié en 1970 par Houssein Abdi Gouled, illustre cette jonction entre pédagogie et identité. À travers le récit de la naissance d’un garçon et la célébration qui l’accompagne au sein de la tribu, le roman transmet des valeurs de famille, de courage et de transmission culturelle. Il constitue également un outil d’apprentissage du français, tout en inscrivant l’enfant lecteur dans une mémoire collective qui dépasse le cadre scolaire.

Cette littérature ne se limite pas à la transcription de récits anciens. Elle engage une véritable réflexion sur les enjeux de la modernité et du passage de la société pastorale à un monde urbain et globalisé.

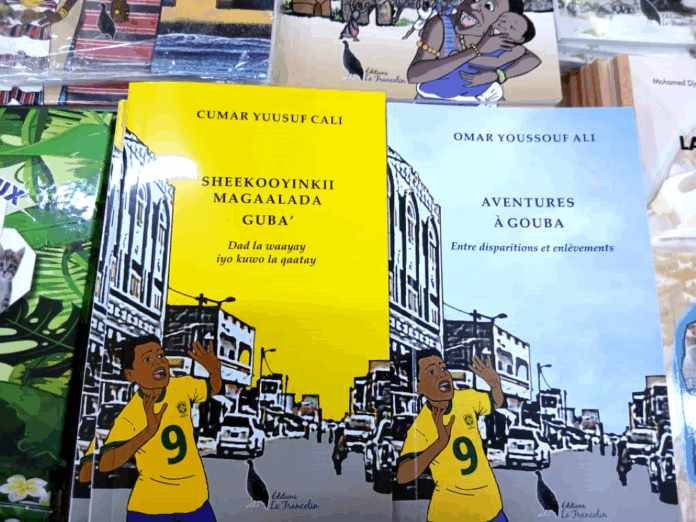

L’ouvrage Aventure à Gouba, écrit par un instituteur devenu directeur d’école et membre actif du CRIPEN, traduit cette transition. Par le biais de récits adaptés aux jeunes lecteurs, il propose une exploration de la vie quotidienne et des mutations sociales à Djibouti, tout en conservant une esthétique et un rythme hérités de l’oralité.

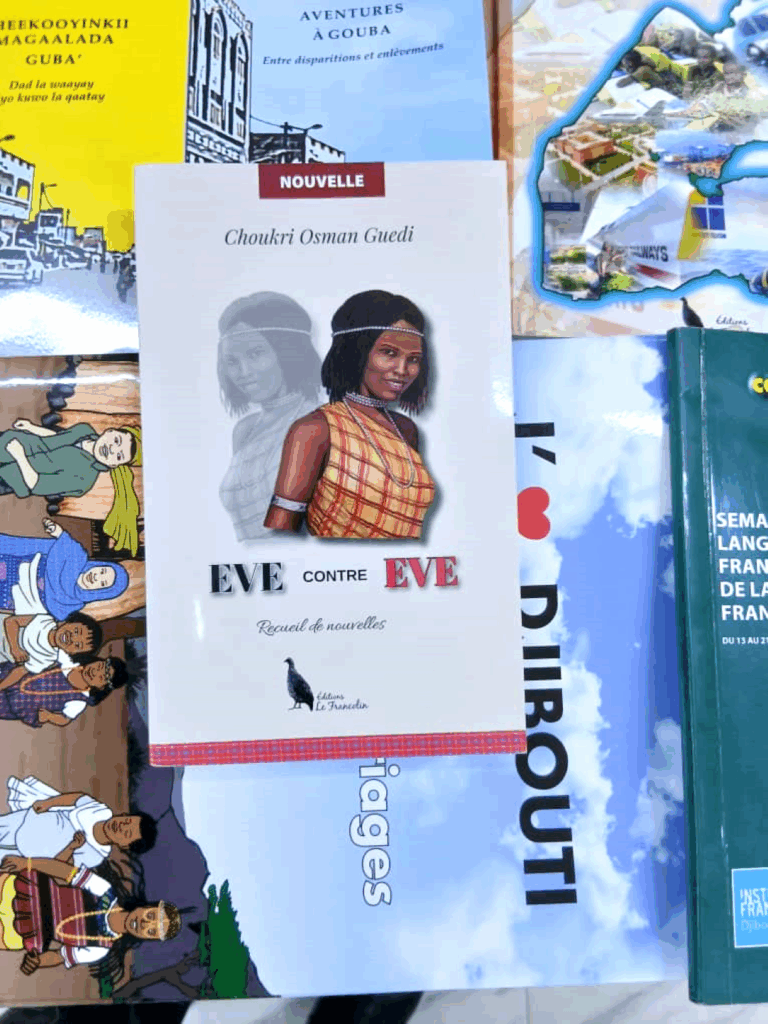

Choukri Osman Guedi, né en 1975 et professeur de français depuis 1998, poursuit cette démarche à travers la poésie, le théâtre et le récit. Sa pièce Maudite bénédiction, jouée au lycée de Djibouti et reprise à Rouen par la Compagnie de Maupassant en 1997, ainsi que son recueil de nouvelles Ève contre Ève, traduisent des récits oraux en français, créant un pont entre mémoire et modernité. La fonction anthropologique du récit, telle que définie par Jean-Marie Schaeffer, s’y manifeste pleinement : le récit permet de « dire le monde pour mieux s’y inscrire ».

De la même manière, Mouna-Hodan Ahmed, professeure de français, enrichit ses récits d’un glossaire bilingue français-somali dans Les enfants du Khat, renforçant la dimension identitaire et linguistique des textes. Cette hybridité, mêlant oralité locale et écriture française, traduit un rapport complexe à l’héritage colonial, tout en valorisant la culture nationale.

La littérature jeunesse djiboutienne devient ainsi un outil d’éducation et de formation citoyenne. Comme le rappelle Jean Perrot, « la littérature de jeunesse est le lieu où la société se raconte à ses enfants ». À travers cette parole, l’école se fait médiateur culturel, dépositaire de valeurs collectives et vecteur de mémoire. Elle transforme les enseignants en passeurs entre l’oralité traditionnelle et l’écriture moderne, entre le local et l’universel.

Entre champ éditorial et diaspora : la circulation des imaginaires

Si l’école et la tradition orale ont posé les bases de la littérature jeunesse, le champ éditorial et la diaspora participent aujourd’hui à son affirmation et à son rayonnement. À Djibouti, le CRIPEN, Deeqsan, Le Francolin et Discorama constituent les premières initiatives éditoriales, souvent portées par des enseignants-écrivains eux-mêmes. Ces structures, malgré un marché du livre encore limité, permettent la diffusion des textes et la construction d’un espace littéraire national. L’écriture devient alors un acte symbolique, un moyen de légitimation culturelle plutôt qu’un projet commercial.

La diaspora djiboutienne ouvre également de nouvelles voies de création. Abdourahman A. Waberi, par exemple, écrit des récits jeunesse nourris à la fois de l’oralité somalie et de références universelles. Dans Bouh et la vache magique, l’auteur mêle réalisme pastoral et merveilleux symbolique : la vache devient un emblème de vie et de renouveau, incarnant la mémoire et les valeurs du peuple nomade.

Ces récits de l’entre-deux, entre ici et ailleurs, créent un espace transnational où tradition et modernité dialoguent, tout en offrant aux jeunes lecteurs des clés pour comprendre leur identité et leur héritage culturel.

Comme le souligne Fatou Diome, la diaspora produit une « géographie intérieure de l’exil », transformant la distance en lieu de création. Les auteurs djiboutiens de la diaspora ne cherchent pas à effacer la séparation géographique, mais à la faire dialoguer avec l’imaginaire national et international. Cette dynamique favorise la circulation des imaginaires, permettant à la littérature jeunesse de Djibouti de s’inscrire dans un horizon mondial tout en restant enracinée localement.

Le champ éditorial, encore fragile mais en développement, s’accompagne donc d’une ouverture culturelle et symbolique : la littérature jeunesse devient un espace de projection identitaire et de médiation interculturelle. Les auteurs djiboutiens, enseignants ou membres de la diaspora, incarnent cette mission de passeurs culturels, reliant l’école, la mémoire collective et la modernité.

Une littérature jeunesse au service de l’identité et de la mémoire collective

La littérature jeunesse djiboutienne illustre parfaitement ce que Jean-Marie Schaeffer appelle « la fonction de cohésion du récit : rendre le monde habitable par la parole ». Elle combine vocation pédagogique, héritage oral, structuration éditoriale et ouverture diasporique pour offrir aux enfants un espace où la mémoire, l’identité et la créativité cohabitent. Elle confirme également l’intuition de Jean Perrot selon laquelle « la littérature de jeunesse, loin d’être une sous-littérature, est un espace de mémoire collective et de projection identitaire ». À travers des œuvres telles que Abdi, Aventure à Gouba, Les enfants du Khat ou Bouh et la vache magique, Djibouti parvient à raconter à ses enfants qui elle est, tout en construisant un dialogue avec le monde. Cette littérature a ainsi une double mission : former les jeunes à la lecture et à la langue française, tout en leur transmettant les valeurs, les mythes et les traditions de leur société. Elle devient un outil de cohésion sociale, de transmission culturelle et de projection identitaire, reliant passé, présent et futur.

Dans un pays où l’écrit a longtemps été associé au pouvoir colonial, la littérature jeunesse djiboutienne d’expression française représente aujourd’hui un espace de libération symbolique et d’affirmation culturelle. Les enseignants-écrivains, grâce à leur double rôle, deviennent les passeurs de la mémoire collective et les artisans d’une modernité adaptée à leur société. La diaspora, quant à elle, enrichit ce processus en élargissant le champ des imaginaires et en assurant une visibilité internationale à ces créations.

Au final, cette littérature singulière incarne la capacité d’une société à se raconter à ses enfants, à préserver sa mémoire tout en s’ouvrant au monde, et à faire de la lecture un outil d’éducation et d’émancipation. Djibouti construit ainsi, à travers ses écrivains de jeunesse, une identité plurielle et un horizon littéraire original, où école, oralité, champ éditorial et diaspora se rencontrent pour créer un espace unique de créativité et de transmission.