La République de Djibouti a une histoire riche marquée par des influences arabes, somaliennes et afar avant l’arrivée des colons français en 1888. Dans cette période pré-coloniale, l’éducation n’était pas un système structuré comme nous l’entendons aujourd’hui, mais plutôt un ensemble de pratiques informelles et religieuses ancrées dans la culture islamique dominante. La population, majoritairement musulmane sunnite, s’appuyait sur les écoles coraniques – connues localement sous le nom de madrasa ou mul’âama, – pour transmettre les savoirs essentiels. Ces institutions, souvent modestes et communautaires, formaient le cœur de l’apprentissage. Cependant, cet enseignement présentait des limites notables, notamment en termes d’accès et de contenu.

Les écoles coraniques : pilier de l’éducation islamique

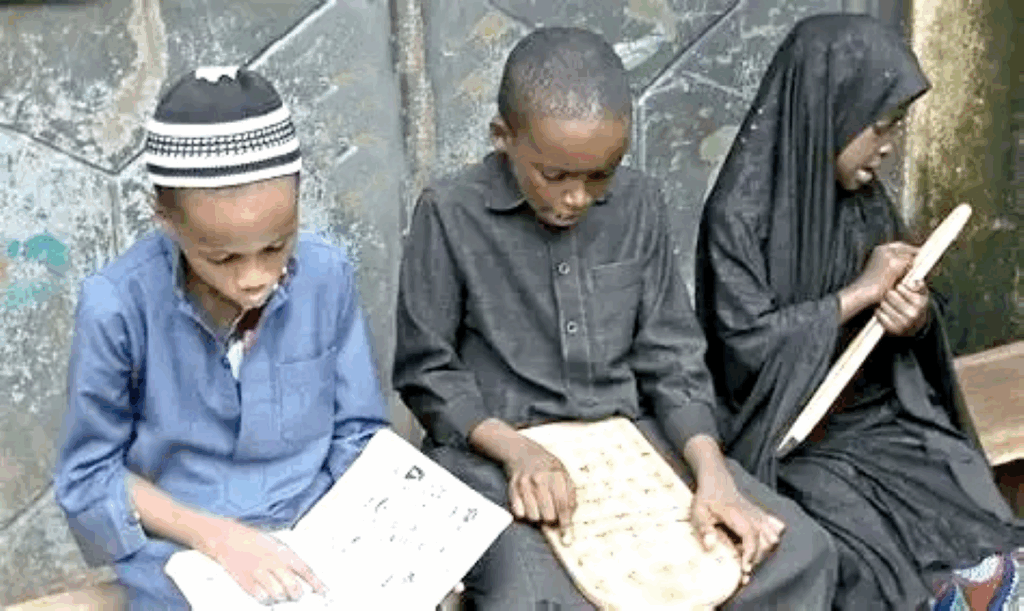

Avant la colonisation, l’éducation à Djibouti était indissociable de la religion. Les écoles coraniques étaient des centres d’apprentissage informels, installés dans des mosquées, des huttes ou sous des arbres ombragés.

Dirigées par un cheikh ou un maâlem (un enseignant respecté, souvent un érudit religieux ou un imam), ces écoles visaient principalement à initier les enfants à l’islam. L’objectif premier était la mémorisation du Coran, source ultime de sagesse et de morale. Les élèves, âgés de 5 à 15 ans environ, apprenaient à lire et à écrire en arabe classique, langue du Livre saint, avant d’aborder des rudiments de fiqh (jurisprudence islamique) ou de hadiths (paroles du Prophète).

Ces mul’âama n’étaient pas des institutions étatiques ; ils dépendaient du soutien communautaire, avec des familles fournissant de la nourriture ou des dons au maître. Dans une société nomade ou semi-nomade comme celle des Afars et des Somalis (les deux principaux groupes ethniques de Djibouti), l’éducation était mobile et adaptée aux migrations. Elle renforçait l’identité culturelle et religieuse, préparant les garçons à devenir des membres pieux de la communauté, potentiellement des imams ou des guides spirituels. Cependant, cet enseignement était exclusivement religieux, ce qui en limitait sévèrement la portée.

L’exclusion des filles : une barrière genre persistante

L’un des aspects les plus marquants de ce système était l’exclusion quasi systématique des filles. Dans la tradition islamique pré-coloniale de la région, l’éducation était réservée aux garçons, considérés comme les futurs soutiens de la famille et de la communauté. Les filles, souvent confinées aux rôles domestiques – élevage du bétail, cuisine, soins aux enfants – recevaient une éducation informelle à la maison, transmise oralement par les mères. Des notions basiques de religion, comme les prières ou les ablutions, pouvaient être apprises, mais sans accès aux écoles coraniques structurées.

Cette exclusion s’expliquait par des normes socioculturelles patriarcales : Se déplacer vers une école, même locale, était vu comme inapproprié pour les filles, surtout dans un contexte de nomadisme où les risques de sécurité étaient élevés. Des textes historiques, comme ceux des voyageurs arabes du XIXe siècle, décrivent des sociétés somaliennes et afar où l’alphabétisation féminine était rare, renforçant les inégalités. Résultat : une fracture genrée profonde, où les femmes restaient analphabètes en arabe et privées des opportunités intellectuelles offertes aux garçons. Ce n’est qu’avec la colonisation française que des écoles mixtes ou spécifiques aux filles émergeront, bien que lentement.

Les limites d’un enseignement exclusivement religieux

Malgré son rôle central, l’enseignement dans les écoles coraniques souffrait de limites structurelles et contextuelles qui entravaient le développement global de la société djiboutienne. Tout d’abord, il était monolingue et centré sur l’arabe, ignorant les langues locales comme l’afar ou le somali. Cela rendait l’apprentissage élitiste, accessible seulement à ceux qui maîtrisaient déjà les bases linguistiques, et excluait une éducation pratique adaptée aux besoins nomades, comme l’astronomie pour la navigation ou l’herboristerie pour la médecine traditionnelle.

Ensuite, l’absence totale d’éducation séculaire était criante. Pas de mathématiques avancées, de sciences naturelles ou d’histoire ; tout était filtré à travers le prisme religieux. La mémorisation du Coran, bien qu’essentielle pour la piété, ne développait pas l’esprit critique ni les compétences techniques nécessaires pour interagir avec le monde extérieur, comme le commerce avec les ports d’Aden ou de Zanzibar. Dans un contexte de commerce caravanier vital pour l’économie djiboutienne pré-coloniale, cela perpétuait un sous-développement intellectuel. Enfin, l’absence de standardisation – chaque enseignement variait selon le maître – menait à des inégalités : un enfant en ville pouvait apprendre plus qu’un nomade isolé. Ces faiblesses rendirent la société vulnérable face aux influences coloniales, qui imposèrent un système éducatif occidental plus laïc et structuré.

Une journée type dans une école coranique : La discipline de la mémorisation

Imaginons une journée typique dans un école coranique djiboutienne du milieu du XIXe siècle, sous le soleil ardent. Les garçons se réunissent à l’aube, après la prière du Fajr, dans une cour poussiéreuse près d’une mosquée. Vêtus de simples tuniques, ils s’asseyent en cercle autour du maâlem, un homme barbu assis sur un tapis usé, un bâton en main pour corriger les fautes.

La matinée est dédiée à la récitation collective du Coran. Le maître récite un verset de la sourate Al-Fatiha ou d’une plus longue comme Al-Baqara, et les élèves répètent en chœur, leurs voix résonnant comme un écho rythmé. La mémorisation est au cœur : chaque enfant doit apprendre par cœur une portion quotidienne. Ceux qui trébuchent reçoivent un coup de bâton ou copient le verset sur l’ardoise en bois avec un roseau trempé dans de l’encre noir. Pas de livres pour tous ; le Coran est oral, gravé dans la mémoire.

Vers midi, une pause pour la prière de Dhuhr et un repas frugal – du lait de chèvre, du pain d’orge ou des dattes. L’après-midi reprend avec des exercices d’écriture : tracer les lettres arabes sur des planches de bois. Le maître pose des questions sur le sens des versets, testant la compréhension morale. La journée s’achève au coucher du soleil avec la prière du Maghrib, les élèves rentrant chez eux épuisés mais imprégnés de la parole divine. Cette routine, rigoureuse et immersive, forgeait la discipline, mais confinait l’horizon à la spiritualité.

Un héritage en transition

L’éducation pré-coloniale à Djibouti, dominée par les écoles coraniques, était un pilier de l’identité islamique, mais ses exclusions et limites reflétaient les contraintes d’une société traditionnelle. L’exclusion des filles et le focus religieux exclusif freinèrent l’émancipation collective, préparant le terrain pour les réformes coloniales qui, malgré leurs propres biais, introduisirent l’éducation laïque. Aujourd’hui, cet héritage persiste dans les madrasas modernes de Djibouti, où la mémorisation du Coran côtoie les programmes scolaires nationaux. Comprendre ce passé aide à apprécier les défis actuels pour une éducation inclusive et équilibrée.

Abdallah Hersi