À la lisière de la nuit, quand la lumière vacille et que les voix s’élèvent, le conte prend vie. Il n’est ni tout à fait mensonge, ni tout à fait vérité : il est cette parole tissée de mémoire, d’imagination et de sagesse. De génération en génération, il franchit les âges sans prendre une ride, porté par le souffle des anciens et les oreilles émerveillées des plus jeunes. Derrière ses créatures fantastiques et ses chemins semés d’embûches, il cache un rôle bien plus profond : celui de façonner les esprits, de cimenter les peuples, et d’enchanter le monde.

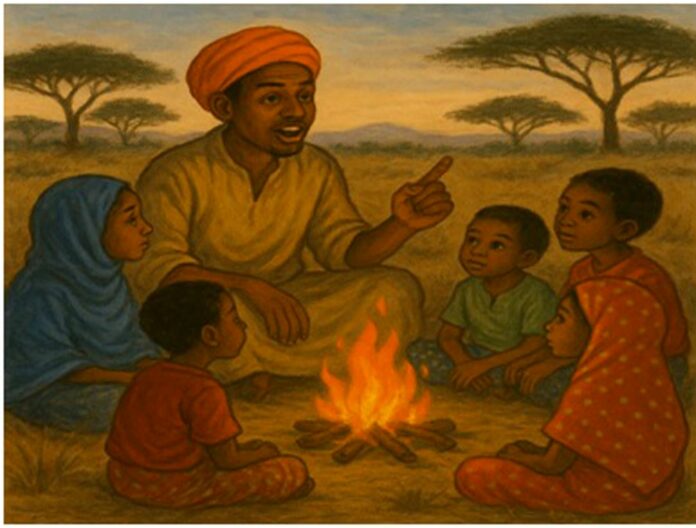

Depuis les premiers feux allumés sur la terre, dans les campements nomades balayés par le vent, les contes ont accompagné les hommes et les femmes dans leurs veilles. Ils étaient dits à la tombée du jour, quand le bétail reposait, quand le désert étirait son silence, quand l’enfant venait chercher dans le récit la magie du monde. Là, devant la case ou sous la lune, la voix des aïeux éveillait l’univers des merveilles et des leçons de vie.

Le conte n’est jamais vain. Il porte une sagesse, il trace un chemin. À travers lui, les sociétés enseignent aux plus jeunes les vertus qui garantissent l’harmonie : la solidarité, la patience, la justice, la tempérance. Prenons l’exemple du célèbre conte somali de Dhegdheer, l’ogresse cannibale. Cette créature inquiétante, rôdant autour des villages, incarne les dangers de l’égoïsme, de l’absence de compassion. C’est par la piété et le respect des autres que les enfants, dans l’histoire, échappent à son emprise. Ainsi, à travers la peur, on transmet une éthique, un repère moral que la parole seule ne suffirait à imposer.

Le conte éduque, mais il soude aussi. Il tisse les fils de la mémoire collective. Dans une société de tradition orale comme celle des peuples somalis, où l’écriture est venue tardivement, les contes sont devenus les coffres forts de l’histoire, les porteurs d’identité. À travers eux se transmettent non seulement des leçons, mais aussi des visions du monde, des récits d’origine, des généalogies mythiques.

Le conte Guduudo Carwo, qui relate la quête d’un jeune homme pour retrouver ses origines à travers les plaines et les tribus, est un exemple frappant de cette fonction identitaire. C’est un récit de recherche, d’appartenance, de transmission de la lignée et des devoirs qu’elle impose.

Plus encore, les contes sont un théâtre de transformation intérieure. Le héros, souvent faible ou insignifiant au départ, se révèle à travers les épreuves. Il quitte le monde connu, s’égare dans l’inconnu, traverse la peur, affronte l’absurde ou l’injuste, pour revenir grandi. Ce parcours initiatique, que l’on retrouve dans le conte somali de Arawelo, met en scène une reine hors du commun, forte, rebelle, renversant les rôles traditionnels. Son histoire, transmise de bouche en bouche, suscite autant la fascination que le débat. À travers elle, les jeunes filles entendent une parole différente, une voix de puissance féminine, de liberté, mais aussi de mise en garde : tout pouvoir, mal orienté, peut conduire à la démesure. Le conte devient alors un miroir critique, une réflexion sur l’ordre social et ses limites.

Le conte peut aussi être un rempart. Dans les périodes d’oppression, quand la parole libre devient périlleuse, le récit contourne, feinte, insinue. Il devient arme douce, subversion déguisée. Dans certaines versions d’histoires populaires somalies, les animaux prennent la parole pour dénoncer l’injustice des puissants : l’hyène rusée, le lion tyrannique, la tortue patiente. Ces fables animales, pleines d’ironie, sont autant de clins d’œil à la réalité humaine qu’elles jugent sans nommer. Le public comprend. Le silence après le conte est souvent plus lourd de sens que le récit lui-même.

Mais le conte n’est pas qu’affaire de leçons. Il est aussi fête des mots. Il est rythme, cadence, souffle. Les conteurs somalis ont hérité d’un art de dire remarquable, où la parole devient musique, où les formules récurrentes enchantent les oreilles comme un refrain familier. “Hal abuur baa lahaa” – “Il était une fois…”, prononcé dans un murmure solennel, et tout un monde s’ouvre. On y sent la poésie, l’art de l’exagération, l’élégance du langage codé. Le conte est une scène invisible, mais pleinement habitée. Le silence entre deux phrases, le regard du conteur, son inflexion, font partie du récit autant que les mots eux-mêmes.

Les enfants, les adultes, les anciens, tous écoutent. Chacun y prend ce qu’il veut : l’évasion, la leçon, le rire, la mélancolie. Car le conte est pluriel. Il se plie à tous les âges, à tous les contextes. Il se renouvelle, se transforme, mais ne meurt jamais. Dans les villes modernes où l’oralité décline, certains continuent de le faire vivre dans les écoles, les centres culturels, les radios locales. Des initiatives surgissent, qui redonnent voix à ces trésors enfouis. Car il y a urgence à préserver ces récits, non pas pour les figer, mais pour les transmettre. Les contes somalis, comme tant d’autres à travers le monde, sont la mémoire vivante d’un peuple. Ils disent ses peurs, ses rêves, ses luttes, ses espérances.

Ainsi, les contes traditionnels ne sont pas des vestiges folkloriques à reléguer au passé. Ils sont souffle, lumière, passage. Ils sont cette voix ancienne qui continue de dire, même dans le tumulte du monde moderne, que l’homme reste un être de parole, de récit, d’imaginaire. Et tant qu’un enfant tendra l’oreille, tant qu’un aîné se rappellera les formules, le conte vivra. Il dansera de nouveau devant les campements de brousse, sous l’arbre, à la radio, dans les livres, partout où la voix humaine saura se faire écoute.

Mohamed Aden Djama