Pensé comme un voyage immersif à travers l’histoire nationale, « Héritage» se veut comme un devoir de mémoire, destiné avant tout à la jeunesse et ceux et celles qui viendront des quatre coins de l’Afrique afin de participer au Forum Africain des Journaux Officiels qui débutera à Djibouti le 15 octobre prochain. À travers des documents rares, des photographies, des objets, des témoignages et des récits oraux, l’exposition mettra en lumière les grandes étapes de l’histoire Djiboutienne, depuis le Sultanat d’Ifat à l’installation française à Obock en 1862 jusqu’aux défis contemporains de l’État indépendant. Un moment fort qui raconte les luttes, les douleurs mais aussi les victoires qui ont forgé l’identité djiboutienne.

Située à l’entrée de la mer Rouge, à la croisée de l’Afrique, de l’Arabie et de l’Asie, Djibouti a toujours été un territoire de passage, de rencontres et de confrontations. Bien avant la colonisation, les peuples Afars et Somalis structuraient leurs sociétés autour de règles coutumières, de solidarités tribales et de sultanats islamiques influents. Les caravanes du sel, de l’encens ou du café reliaient Tadjourah, Zeila et Harar aux grandes routes commerciales de l’océan Indien.

Mais à partir du XIXᵉ siècle, l’expansion coloniale européenne bouleverse ces équilibres. La France impose sa présence à Obock en 1862, puis s’installe à Djibouti en 1888. Les traités signés avec les sultanats locaux, interprétés différemment par les parties, ouvrent la voie à une domination politique et économique. Dès lors, Djibouti devient une base stratégique, d’abord pour sécuriser les routes maritimes, puis pour projeter une influence vers l’arrière pays.

Le port, le chemin de fer Djibouti–Addis-Abeba et plus tard l’aéroport symbolisent cette profonde mutation. Pensées pour les intérêts coloniaux, ces infrastructures transforment néanmoins le territoire en carrefour incontournable, au prix d’une marginalisation des populations autochtones.

Le XXᵉ siècle plonge le monde et Djibouti dans des épreuves redoutables. Les enfants du pays sont envoyés combattre en Europe durant les deux guerres mondiales, souvent dans des conditions dramatiques alors que leurs familles sont soumises au blocu britannique de 1940 à 1942 qui provoque une famine terrible, restée gravée dans la mémoire collective.

À partir des années 1950, une conscience politique s’affirme. Les référendums contestés, les mobilisations populaires et les répressions sanglantes traduisent la volonté croissante des Djiboutiens de prendre en main leur destin. Le barrage de l’EEGA en 1966, conçu pour séparer et contrôler, incarne l’extrême brutalité de la domination coloniale.

Pourtant, malgré les sévices et les violences, la résistance s’organise. Des mouvements nationalistes comme le Front de Libération de la Côte des Somalis (FLCS) ou la Ligue Populaire Africaine pour l’Indépendance (LPAI) mobilisent une jeunesse déterminée. Les épisodes tragiques du bus de Loyada ou les manifestations réprimées devant l’Assemblée témoignent parmi tant d’autres événements des sacrifices consentis. Le 27 juin 1977, enfin, Djibouti proclame son indépendance, devenant un État souverain déterminé à bâtir ses institutions.

Une exposition pour préserver le passé et projeter l’avenir

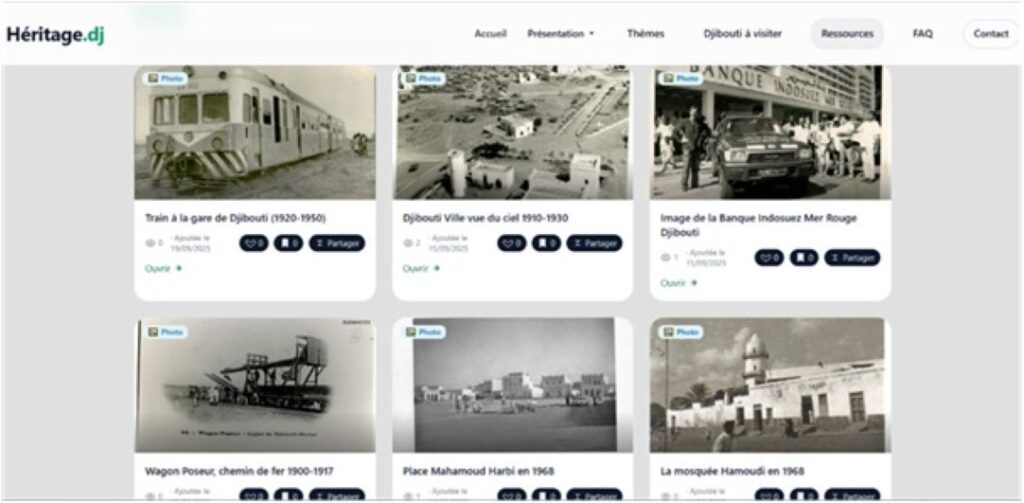

C’est ce long parcours, entre fractures, luttes, résilience et … que l’exposition Héritage Djibouti 2025, organisé par le Ministère de la Jeunesse et de la Culture et le Secrétariat Général du Gouvernement, se propose de restituer. Prévue du 15 octobre au 15 novembre à la Bibliothèque et Archives nationales, elle offrira un parcours sensible et immersif, nourri d’archives, de documents rares, de photographies, d’objets, de témoignages et de récits oraux.

Les visiteurs y découvriront des milliers de documents inédits parmi lesquels le Traité du 11 mars 1862 signé avec les Sultans Afars ; le Traité du 21 septembre 1884 instaurant le protectorat du sultanat de Tadjourah ; la Déclaration du sultan de Tadjourah cédant à la France Ras Ali, Sagallou et Rood Ali ; les décrets de 1896 et 1898 organisant la Côte française des Somalis,….etc. Autant de pièces qui permettront de visualiser, presque de revivre, les grandes étapes de la formation du territoire et de l’éveil des consciences nationales.

Pour toucher un large public et capter particulièrement l’attention des jeunes, la scénographie mise en place par les organisateurs combinera tradition et innovation. Les visiteurs pourront explorer des documents, écouter des témoignages sonores ou visionner des récits filmés.

Les élèves et étudiants des différents établissements du pays seront amenés à partager cette exposition grâce aux concours du MENFOP afin d’ancrer, demain, les séquences historiques dans les programmes éducatifs.

Cette approche vise à faire de l’exposition non pas un simple lieu d’exposition d’objets, mais un outil de transmission vivante, où mémoire et émotion s’allient.

Cette exposition “Héritage ” ne se limite pas à une rétrospective du passé, elle propose un regard sur la résilience et l’ambition qui nous animent aujourd’hui. En offrant ce voyage immersif à notre jeunesse, Djibouti rappelle l’importance du passé afin de mieux affronter les défis de demain.

A travers ce double rendez-vous, «le Forum Africain des Journaux Officiels et l’exposition “Héritage ” », Djibouti s’affirme comme un carrefour culturel, où se dessine une Afrique unie, consciente et ouverte au monde.

RACHID BAYLEH