Inaugurée le 15 octobre dernier par le président de la République, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, l’exposition « Héritage Djibouti 2025 » s’inscrit dans le cadre du Forum Africain des Journaux Officiels. Présentée à la Bibliothèque et Archives nationales jusqu’au 16 novembre prochain, elle offre un voyage immersif au cœur de l’histoire djiboutienne, du sultanat IFAD, aux défis contemporains. Chaque jour, plus de 400 élèves des écoles primaires et secondaires y participent, contribuant ainsi à raviver une mémoire nationale vivante et partagée. Installée dans le hall sis au rez-de-chaussée de la Bibliothèque et Archives nationales, l’exposition « Héritage Djibouti 2025 » retrace, à travers des documents rares, des photographies anciennes, des objets symboliques et des témoignages oraux, les grandes étapes de la formation du pays.

De l’installation française à Obock en 1862, à la consolidation d’un État souverain après 1977, l’exposition restitue un siècle et demi d’histoire mouvementée : la période coloniale, les guerres mondiales, les résistances, les luttes pour l’émancipation et les défis de la modernité. Chaque vitrine, chaque panneau raconte un pan de la mémoire nationale, souvent méconnue ou dispersée, aujourd’hui réunie dans un parcours cohérent et captivant.

Située à la porte de la mer Rouge, à la jonction de l’Afrique, de l’Arabie et de l’Asie, Djibouti fut de tout temps un carrefour d’échanges et de civilisations. Avant même la colonisation, les djiboutiens organisaient leur vie politique et sociale autour de règles coutumières et de sultanats islamiques puissants. Les caravanes transportaient le sel du lac Assal, l’encens, le café et les étoffes venues d’Inde, reliant Tadjourah, Zeila et Harar aux grands réseaux commerciaux de la région. Au XIXᵉ siècle, l’expansion coloniale bouleverse cet équilibre. En 1862, la France s’installe à Obock, avant de fonder la ville de Djibouti en 1888.

Les traités signés avec les sultanats locaux, interprétés différemment par chaque partie, marquent le début d’une domination politique et économique durable. Le territoire devient un avant-poste stratégique pour contrôler les routes maritimes du détroit de Bab-el-Mandeb et étendre l’influence française vers l’intérieur de la Corne de l’Afrique.

Le XXᵉ siècle place Djibouti au cœur des bouleversements mondiaux. Ses fils sont envoyés combattre en Europe lors des deux guerres mondiales, souvent au prix de lourds sacrifices. Le blocus britannique de 1940 provoque une famine dévastatrice, restée ancrée dans la mémoire collective.

Mais au lendemain de la guerre, la conscience politique s’éveille. Les référendums contestés, les manifestations populaires et les répressions sanglantes traduisent une volonté croissante de souveraineté. Le barrage de l’EEGA, érigé en 1966 pour diviser et contrôler, symbolise la brutalité de la domination coloniale. Malgré tout, la résistance s’intensifie. Les mouvements indépendantistes fédèrent une jeunesse déterminée. Les tragédies du bus de Loyada ou des manifestations réprimées devant l’Assemblée demeurent les cicatrices d’une lutte ardente pour la liberté.

Enfin, le 27 juin 1977, Djibouti proclame son indépendance. Un nouveau chapitre d’un État souverain, fier et tourné vers l’avenir s’ouvre.

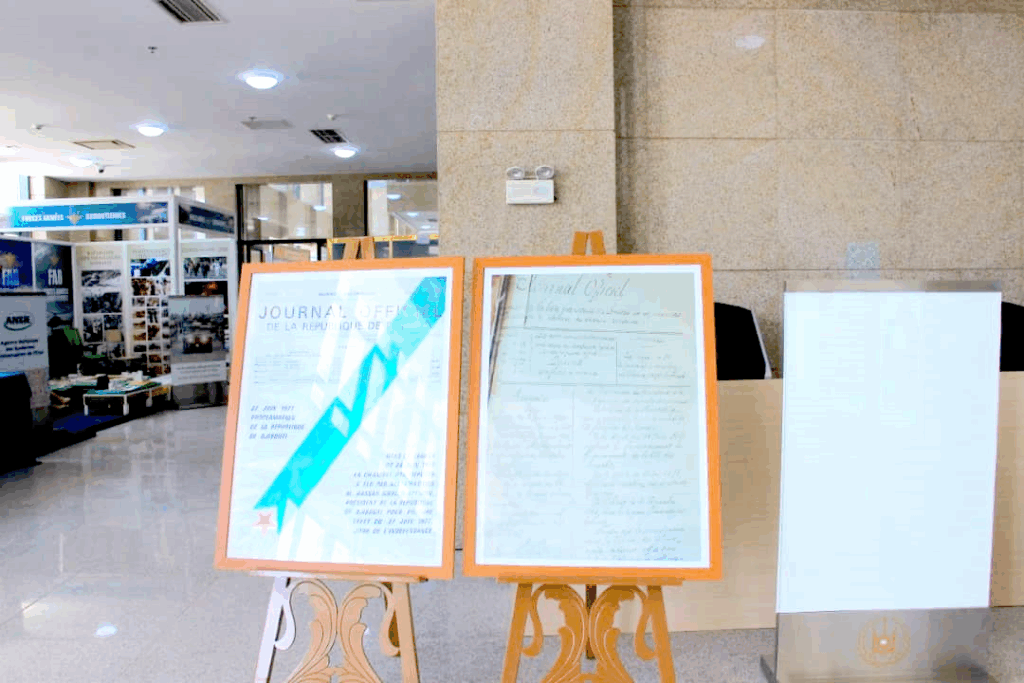

L’exposition donne à voir des trésors patrimoniaux rarement réunis au même endroit. Les visiteurs peuvent admirer le Traité du 11 mars 1862 signé avec les chefs Afars, le Traité du 21 septembre 1884 instaurant le protectorat sur le sultanat de Tadjourah, ou encore les décrets de 1896 et 1898 organisant la Côte française des Somalis. Des photographies rares, comme celle de Léonce Lagarde aux côtés du sultan Hamed ben Mohamed, illustrent la complexité des alliances et des rapports de pouvoir de l’époque. Parmi les autres pièces notables figurent un portrait du sultan Hamed ben Mohamed, des clichés de la Garde indigène de 1913, ainsi que l’acte de formation du 1er Bataillon de Tirailleurs “somalis” créé en 1916 à Madagascar. Autant de documents et d’images qui redonnent chair à une histoire souvent méconnue.

La scénographie de « Héritage Djibouti 2025 » se distingue par sa capacité à combiner tradition et technologie. Les cartes anciennes, objets et manuscrits dialoguent avec des écrans tactiles interactifs, des témoignages filmés et des archives numérisées permettant au visiteur d’explorer librement les récits.

Un espace de recueillement rend hommage aux victimes des répressions coloniales, notamment celles du barrage de EEGA, tandis que des stations multimédias permettent aux jeunes d’interagir directement avec les archives. Des quiz scolaires, conçus en partenariat avec le MENFOP, invitent les élèves à tester leurs connaissances et à relier les séquences historiques à leurs programmes éducatifs. L’objectif : faire de l’exposition un véritable outil d’apprentissage vivant plutôt qu’un simple lieu d’observation.

L’exposition est avant tout tournée vers la jeunesse. Chaque jour, plus de 400 élèves issus des écoles primaires et secondaires de la capitale découvrent ces pages d’histoire. Les élèves de l’école du Cité Nassib ont été les premiers à franchir les portes de l’exposition, le jour de son inauguration par le président de la République, suivis dès le lendemain par ceux du collège de “Biyo Kaydka”.Les visites se poursuivront jusqu’au 16 novembre prochain, date prévue pour la clôture de cet événement culturel et mémoriel. À travers ces visites, Djibouti s’assure que les jeunes générations s’approprient leur passé, comprennent les luttes et les sacrifices de leurs aînés, et cultivent une fierté nationale consciente et éclairée.

Plus qu’une rétrospective, « Héritage Djibouti 2025 » se veut une expérience de transmission. En donnant la parole aux images, elle relie le passé au présent et invite la jeunesse à se projeter dans l’avenir avec une identité forte et assumée.

RACHID BAYLEH

Réactions

lhan Ahmed

Professeure d’histoire-géographie au lycée Ahmed Farah Ali

Aujourd’hui, nous sommes ravis de participer à cet événement, un événement crucial en tant qu’enseignants d’histoire-géographie. Nous sommes donc très heureux, en tant qu’enseignants d’histoire-géographie, de prendre part à cet événement, et surtout de l’immortaliser, afin que les cours et les leçons à venir puissent être vécus de manière plus concrète.

En effet, nos élèves ont aujourd’hui vécu des événements historiques que, d’habitude, nous leur présentons à travers des dates et des faits. Cette fois, ils les ont vus de leurs propres yeux. C’est cet aspect visuel, cette dimension de découverte et d’expérience directe, qui priment aujourd’hui et nous en sommes ravis.

Mme Kalthoum Ahmed Abdi

Directrice scientifique d’appui à l’ANPC, Agence Nationale pour la Promotion de la Culture

Je suis fier d’avoir fait partie du comité d’organisation de l’exposition «Héritage », une initiative majeure visant à retracer le parcours de notre nation, des sultanats fondateurs à l’indépendance et au-delà. Conçue comme un véritable livre ouvert pour la jeunesse djiboutienne, cette exposition est avant tout un outil pédagogique immersif pour les élèves. Elle leur offre l’opportunité unique de visualiser concrètement ce qu’ils étudient dans leurs manuels et programmes scolaires.

L’exposition a permis à des centaines écoliers, collégiens et lycéens de plonger dans l’histoire du pays et de découvrir de près le rôle essentiel de nos grandes institutions. Des entités comme la Chambre de commerce, l’Armée nationale, la Présidence, le CRIPEN, et bien sûr, les Archives et la Bibliothèque nationales étaient représentées.

Ce qui a le plus marqué, c’est l’enthousiasme des jeunes. Certains élèves ont même montré plus d’entrain que les exposants eux-mêmes, grâce notamment à la possibilité d’échanger et d’interagir.

Le CRIPEN, par exemple, a mis en place des outils vraiment interactifs, permettant aux élèves de répondre à des questions sur l’histoire de Djibouti, une expérience qu’ils ont particulièrement adorée.

Organisée en marge du Forum africain des journaux officiels (qui s’est tenu les 15 et 16 à Djibouti), l’exposition restera ouverte pendant un mois, prolongeant ainsi son impact pédagogique.

Il est important de souligner que c’est le personnel de la Bibliothèque et des Archives nationales qui a assuré avec professionnalisme l’intégralité des visites guidées. Nous avons accompagné les élèves tout au long de leur parcours, garantissant que l’événement se déroule sans le moindre incident ni débordement.

En seulement trois jours, nous avons accueilli 518 élèves et étudiants (écoliers, collégiens et lycéens).

Marwan Ahmed Djama

Lycéen au lycée Ahmed Farah Ali

« Franchement, cette visite m’a beaucoup marqué. Je ne m’attendais pas à découvrir autant de choses sur l’histoire de Djibouti. En entrant à la Bibliothèque nationale, j’ai vu des documents anciens, des photos, qui racontent comment notre pays s’est construit au fil du temps.

Ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les archives sur le port et sa construction. J’ai compris à quel point le port a joué un rôle important dans le développement de notre pays. Cette visite m’a vraiment donné envie d’en apprendre plus sur notre histoire et de mieux connaître notre patrimoine. C’est important de savoir d’où l’on vient pour mieux construire l’avenir. »

Idil Mohamed Omar Terminale ES au lycée Ahmed Farah Ali

« La visite de l’exposition à la Bibliothèque nationale de Djibouti a été pour moi une véritable découverte. Dès que je suis entrée, j’ai ressenti un mélange d’émerveillement et de curiosité. Chaque œuvre, chaque document m’a raconté quelque chose sur notre histoire. En parcourant les salles, j’ai réalisé à quel point notre patrimoine est riche et unique. Certaines histoires m’ont émue, d’autres m’ont fait réfléchir, et toutes m’ont donné envie d’en savoir encore plus. Cette visite m’a vraiment motivée à m’intéresser davantage à l’histoire de Djibouti et à découvrir les trésors que notre pays recèle. Je repars avec un sentiment de gratitude, beaucoup de curiosité et l’envie de continuer à explorer et à apprendre chaque jour un peu plus. ».

Propos recueillis par Mohamed Chakib