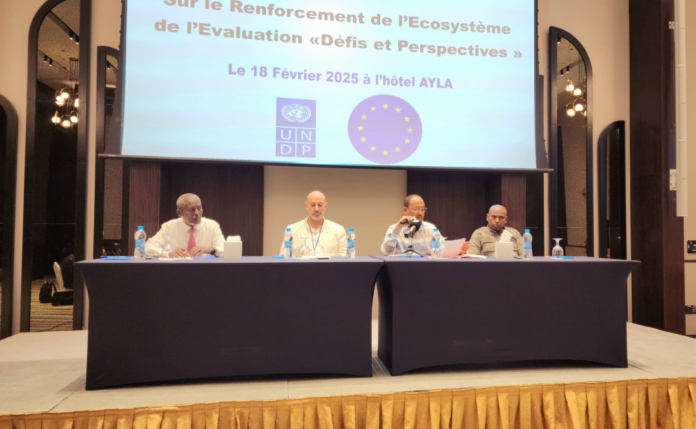

Sept ans après une première évaluation du système national d’évaluation, l’Association Djiboutienne de l’Évaluation (ADE), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Union Européenne, a organisé hier matin à l’hôtel Ayla, un atelier national permettant d’analyser les avancées réalisées, d’identifier les défis persistants et de formuler des recommandations pour l’avenir. Il s’agit là pour l’ADE principale organisatrice de cet atelier de développer une culture de l’évaluation sous nos cieux.

Cet événement d’envergure a rassemblé des représentants de l’ensemble des ministères, du Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP), ainsi que des étudiants de l’Université de Djibouti. Plusieurs personnalités ont pris part à cet atelier notamment le président de l’ADE, Hassan Gouda Saïd, et le représentant adjoint du PNUD, Philippe Clerc, aux côtés de hauts responsables de l’administration publique.

L’évaluation menée en 2017 avait permis d’établir un premier diagnostic du système national d’évaluation à Djibouti. En octobre 2024, l’ADE a entrepris une nouvelle étude afin de mesurer les progrès accomplis dans l’institutionnalisation de la fonction évaluative, malgré les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord de subvention signé en 2023 entre l’ADE et le PNUD, dont l’objectif principal est de renforcer la place de l’évaluation dans les processus de gouvernance et d’aide à la décision.

Un état des lieux détaillé du système national d’évaluation

L’étude réalisée par l’ADE repose sur une approche méthodologique combinant enquêtes et recherches documentaires. L’analyse a permis d’évaluer l’évolution du système national d’évaluation en s’appuyant sur plusieurs critères clés, notamment le degré d’institutionnalisation, la professionnalisation du secteur et l’engagement des acteurs non étatiques.

Si Djibouti ne dispose toujours pas d’une politique nationale d’évaluation formelle, des avancées significatives ont néanmoins été constatées. En effet, plusieurs outils et mécanismes ont été mis en place pour assurer le suivi et l’évaluation des programmes de développement. Une structure gouvernementale dédiée au suivi-évaluation est aujourd’hui opérationnelle, et près de la moitié des administrations publiques disposent de structures internes chargées de cette fonction. L’évaluation de 2024 a révélé que, sur les trois critères mesurant le degré d’institutionnalisation d’un système d’évaluation, Djibouti en satisfait pleinement deux. Cette avancée témoigne d’un engagement fort du gouvernement, des structures administratives et de l’ADE, plaçant ainsi le pays à un niveau nettement supérieur à la moyenne régionale en matière d’institutionnalisation de l’évaluation.

Malgré les progrès réalisés, l’un des principaux défis identifiés concerne la professionnalisation du domaine de l’évaluation. À l’heure actuelle, le système national ne satisfait qu’un seul des trois critères essentiels dans ce domaine, à savoir la mise en place d’un programme national de formation en évaluation.

L’absence d’un cursus universitaire spécifique et de dispositifs de formation continue constitue un frein majeur à la montée en compétences des acteurs impliqués dans l’évaluation. Pour pallier cette lacune, l’ADE recommande la mise en place d’un master en évaluation à l’Université de Djibouti et l’organisation de formations continues adaptées aux besoins des professionnels.

L’implication des acteurs non étatiques, et en particulier de l’ADE, constitue l’un des points forts du système national d’évaluation. L’association joue un rôle essentiel dans la promotion et l’institutionnalisation de cette fonction à Djibouti. Toutefois, des efforts restent nécessaires pour aligner ses actions avec les standards internationaux et renforcer son ancrage institutionnel.

Les défis majeurs et les solutions envisagées

L’évaluation du système national d’évaluation a mis en lumière plusieurs obstacles entravant son développement. Parmi les principaux défis identifiés, le manque de ressources financières demeure une contrainte majeure, limitant la capacité des institutions à mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation efficaces et durables. Par ailleurs, le déficit en compétences techniques constitue un frein significatif, accentué par l’absence de formations spécialisées et de mécanismes de perfectionnement professionnel.

Le président de l’ADE, Hassan Gouda Saïd a, dans son discours d’ouverture, mis l’accent sur l’importance de cet atelier,

« Cet atelier s’inscrit dans une vision partagée : celle d’un pays où l’évaluation n’est pas un simple exercice technique, mais un levier incontournable pour une action éclairée et responsable, un outil au service de la rédevabilité, de l’apprentissage et de l’innovation » a-t-il précisé avant de rappeler les objectifs de la rencontre qui consiste selon lui à non seulement partager les principales conclusions et recommandations issues de l’étude de l’état des lieux du système national de l’évaluation réalisée en Décembre 2024 avec le concours financier du PNUD, mais à identifier des pistes d’action « ancrée dans les besoins réels de notre écosystème national de l’évaluation » et d’élaborer une feuille de route réaliste.

Pour sa part, le représentant adjoint du bureau local du PNUD, Philippe Clerc, partage la même conviction. Celle de l’importance de l’évaluation qui, a-t-il indiqué « joue un rôle de plus en plus crucial dans nos discussions et dans l’agenda de développement, tant au niveau national qu’international. Elle nous offre l’opportunité d’améliorer l’efficacité de nos initiatives, nos projets et nos stratégies.

« Elle offre la même opportunité pour améliorer l’efficacité des politiques publiques au niveau national, régional et local. Même si les pratiques de l’évaluation restent diverses, celles-ci évoluent nettement » a ajouté le responsable onusien. « Cet atelier arrive à un moment clé. Celui de la préparation du nouveau Plan National de Développement et offre une chance unique de croiser nos idées et de coconstruire des solutions qui permettront d’asseoir une culture véritable de l’évaluation » a déclaré M. Clerc.

Vers une formalisation accrue de la fonction évaluative

Afin d’institutionnaliser pleinement l’évaluation, il est essentiel selon les autres acteurs participants à cet atelier « d’élaborer une politique nationale dédiée, accompagnée d’une charte nationale de l’évaluation. Une démarche qui permettrait de doter le pays d’un cadre juridique et méthodologique clair, garantissant la cohérence et la qualité des évaluations réalisées. Une campagne de sensibilisation ciblée auprès des décideurs politiques serait également nécessaire pour assurer l’adhésion des parties prenantes et favoriser l’intégration de l’évaluation dans les processus décisionnels.

Pour pallier le manque de compétences techniques, il est impératif d’encourager la création d’un master en évaluation à l’Université de Djibouti. Cette initiative permettrait de former une nouvelle génération d’experts capables de répondre aux besoins du pays en matière d’évaluation des politiques publiques.

En complément, des programmes de formation continue devraient être développés afin de renforcer les capacités des cadres administratifs et des professionnels de l’évaluation. Le développement de partenariats avec des institutions internationales spécialisées offrirait également des opportunités de transfert de compétences et d’assistance technique. L’amélioration du système national d’évaluation nécessite un engagement financier renforcé. Un plaidoyer actif doit être mené afin d’augmenter les budgets alloués au suivi et à l’évaluation au sein des administrations publiques. Par ailleurs, l’exploration de sources de financement additionnelles, telles que les subventions internationales et les contributions des bailleurs de fonds, constituerait une solution viable pour assurer la viabilité du système.

Une culture de l’évaluation à promouvoir activement

Au-delà des aspects institutionnels et financiers, il est crucial de développer une culture de l’évaluation au sein de l’administration et de la société civile. L’organisation d’ateliers de sensibilisation contribuerait à mettre en avant la valeur stratégique du suivi-évaluation. De plus, la création d’une plateforme numérique dédiée permettrait de centraliser les ressources, de partager les bonnes pratiques et de renforcer l’engagement des différents acteurs. L’atelier national a permis de dresser un bilan détaillé du système national d’évaluation et de formuler des recommandations essentielles pour son renforcement. Les progrès réalisés depuis 2017 sont indéniables, mais des efforts supplémentaires restent nécessaires pour inscrire durablement l’évaluation au cœur de la gouvernance publique.

L’ADE et ses partenaires espèrent que les conclusions de cet atelier contribueront à faire évoluer le système national vers une structure plus robuste, capable de guider les politiques publiques vers une plus grande efficacité et une meilleure transparence.

RACHID BAYLEH